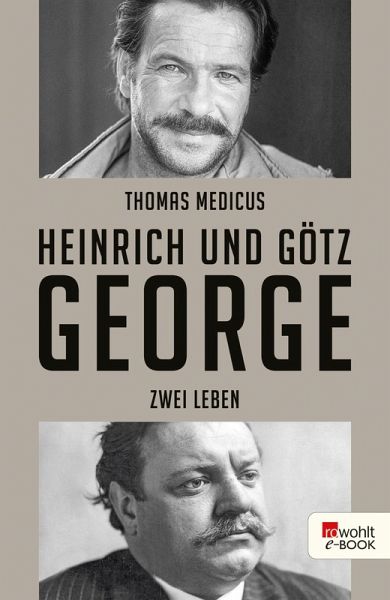

Heinrich und Götz George (eBook, ePUB)

Zwei Leben

Versandkostenfrei!

Sofort per Download lieferbar

Statt: 16,99 €**

14,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Selten war ein Verhältnis von Vater und Sohn so innig und so komplex - obwohl sich die Lebenszeit beider kaum überschnitt: Heinrich George herrschte seit den 1920ern als Berliner Theaterkönig, spielte unter Brecht und in «Metropolis». Im Dritten Reich führte er seine Karriere zu neuen Höhen, ließ sich für Propaganda einspannen; er starb 1946 im sowjetischen Speziallager Sachsenhausen. Der Sohn Götz war da acht Jahre alt, doch mit dem Vater beschäftigte er sich zeitlebens - dem widersprüchlichen Künstler, dem er auf eigene Weise nachfolgte. Götz George spielte in Karl-May-Streifen...

Selten war ein Verhältnis von Vater und Sohn so innig und so komplex - obwohl sich die Lebenszeit beider kaum überschnitt: Heinrich George herrschte seit den 1920ern als Berliner Theaterkönig, spielte unter Brecht und in «Metropolis». Im Dritten Reich führte er seine Karriere zu neuen Höhen, ließ sich für Propaganda einspannen; er starb 1946 im sowjetischen Speziallager Sachsenhausen. Der Sohn Götz war da acht Jahre alt, doch mit dem Vater beschäftigte er sich zeitlebens - dem widersprüchlichen Künstler, dem er auf eigene Weise nachfolgte. Götz George spielte in Karl-May-Streifen, dann in «Schtonk» oder «Rossini», in denen sich die Republik spiegelte, glänzte in Charakterrollen wie in «Der Totmacher». Als «Schimanski» wurde er zum beliebtesten deutschen Fernsehkommissar und zum Prototyp des neuen Manns, der auch verletzlich sein durfte. Bei aller Verschiedenheit eint Vater und Sohn: Beide waren ungemein populär, echte Volksschauspieler. Ihr Leben erzählt ein Jahrhundert deutscher Geschichte. Thomas Medicus versteht es wie wenige, seine Figuren lebhaft auszuleuchten und zugleich das große Panorama zu zeichnen. Eine außergewöhnliche, bewegende Vater-Sohn-Geschichte - und die Doppelbiographie zweier prägender Künstler des 20. Jahrhunderts.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.