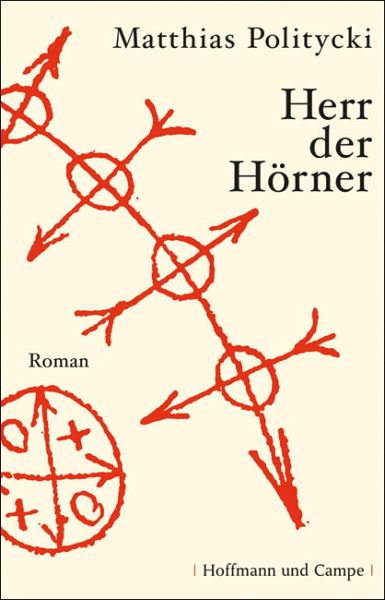

Herr der Hörner (eBook, ePUB)

Sofort per Download lieferbar

Statt: 25,00 €**

6,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Mit drei Zehnpesoscheinen in der Tasche macht sich der fünfzigjährige Broder Broschkus, erfolgreicher hanseatischer Bankier, auf in den schwarzen Süden Kubas, um dort eine Frau zu suchen, in deren abgründig grünen Augen er die Erleuchtung seines Lebens erfuhr. Er hofft, die Frau, von der er nicht einmal den Namen weiß, anhand der Notizen auf jenen drei Geldscheinen wiederzufinden. Im Verlauf seiner Suche erkundet er erst das weltliche, zunehmend auch das religiöse Leben der Stadt: Hunde- und Hahnenkämpfe, Exhumationen und Hausschlachtungen üben eine rätselhafte Faszination auf ihn a...

Mit drei Zehnpesoscheinen in der Tasche macht sich der fünfzigjährige Broder Broschkus, erfolgreicher hanseatischer Bankier, auf in den schwarzen Süden Kubas, um dort eine Frau zu suchen, in deren abgründig grünen Augen er die Erleuchtung seines Lebens erfuhr. Er hofft, die Frau, von der er nicht einmal den Namen weiß, anhand der Notizen auf jenen drei Geldscheinen wiederzufinden.

Im Verlauf seiner Suche erkundet er erst das weltliche, zunehmend auch das religiöse Leben der Stadt: Hunde- und Hahnenkämpfe, Exhumationen und Hausschlachtungen üben eine rätselhafte Faszination auf ihn aus, zunehmend auch die afrokubanischen Kulte, denen man nicht nur in den Elendsvierteln anhängt. Ganz Santiago de Cuba scheint von etwas Dunklem beherrscht, über das zwar keiner reden will, auf dessen Spuren Broschkus nichtsdestoweniger immer häufiger stößt. Dass die gesuchte Frau damit in Verbindung stehen könnte, wird auch ihm bald klar; wie sehr sie freilich Werkzeug oder gar Inkarnation des Bösen ist, ahnt er nicht.

Im Verlauf seiner Suche erkundet er erst das weltliche, zunehmend auch das religiöse Leben der Stadt: Hunde- und Hahnenkämpfe, Exhumationen und Hausschlachtungen üben eine rätselhafte Faszination auf ihn aus, zunehmend auch die afrokubanischen Kulte, denen man nicht nur in den Elendsvierteln anhängt. Ganz Santiago de Cuba scheint von etwas Dunklem beherrscht, über das zwar keiner reden will, auf dessen Spuren Broschkus nichtsdestoweniger immer häufiger stößt. Dass die gesuchte Frau damit in Verbindung stehen könnte, wird auch ihm bald klar; wie sehr sie freilich Werkzeug oder gar Inkarnation des Bösen ist, ahnt er nicht.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.