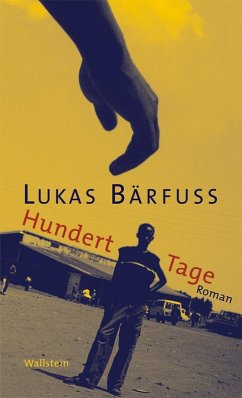

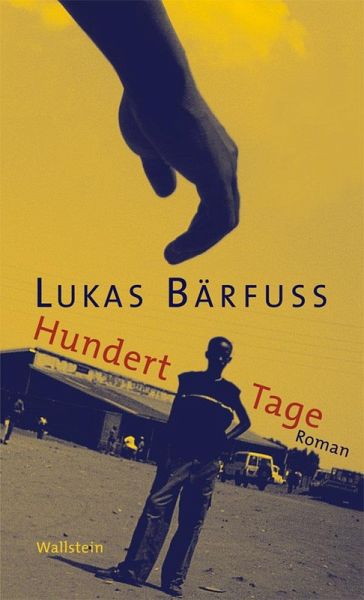

Hundert Tage (eBook, PDF)

Roman

Sofort per Download lieferbar

Statt: 22,00 €**

7,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Die Geschichte eines moralischen Irrtums, der in Ruanda eines der größten Verbrechen des Jahrhunderts ermöglichte. Der Roman zweier Menschen, die im Chaos ihrer Zeit um ihre Unschuld kämpfen. Ruanda, April 1994, in Kigali wütet der Mob. David, Mitarbeiter der Schweizer Entwicklungshilfe, hat das Flugzeug, mit dem die letzten Ausländer evakuiert wurden, abfliegen lassen. Er versteckt sich hundert Tage in seinem Haus, vom Gärtner mit Nahrung versorgt - und mit Informationen über Agathe, Tochter eines Ministerialbeamten, die der Grund für sein Bleiben ist. Die vergangenen vier Jahre ihre...

Die Geschichte eines moralischen Irrtums, der in Ruanda eines der größten Verbrechen des Jahrhunderts ermöglichte. Der Roman zweier Menschen, die im Chaos ihrer Zeit um ihre Unschuld kämpfen. Ruanda, April 1994, in Kigali wütet der Mob. David, Mitarbeiter der Schweizer Entwicklungshilfe, hat das Flugzeug, mit dem die letzten Ausländer evakuiert wurden, abfliegen lassen. Er versteckt sich hundert Tage in seinem Haus, vom Gärtner mit Nahrung versorgt - und mit Informationen über Agathe, Tochter eines Ministerialbeamten, die der Grund für sein Bleiben ist. Die vergangenen vier Jahre ihrer Liebe ziehen ihm durch den Kopf, die Zeit, die er als Entwicklungshelfer in Kigali verbrachte. Millionen wurden in ein totalitäres Regime gepumpt, das schließlich, als es die Macht an eine Rebellenarmee zu verlieren drohte, einen Genozid organisierte. Auch David wurde zum Komplizen der Schlächter, und als die Aufständischen Kigali einnehmen, flieht er mit den Völkermördern über die Grenze. Dort findet er in einem Flüchtlingslager Agathe wieder, aber es ist nicht die Frau, die er einmal liebte. Lukas Bärfuss' minutiös recherchierter Roman berichtet von Menschen, die das Gute beabsichtigten und das Böse bewirkten. "Hundert Tage" erzählt ein dunkles Kapitel aus Afrikas Geschichte, in das wir tiefer verstrickt sind, als wir glauben wollen. Nicht zuletzt ist es die bewegende Geschichte einer Liebe in Zeiten des Krieges und die Geschichte von den Verheerungen, die der Hass anrichtet.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.