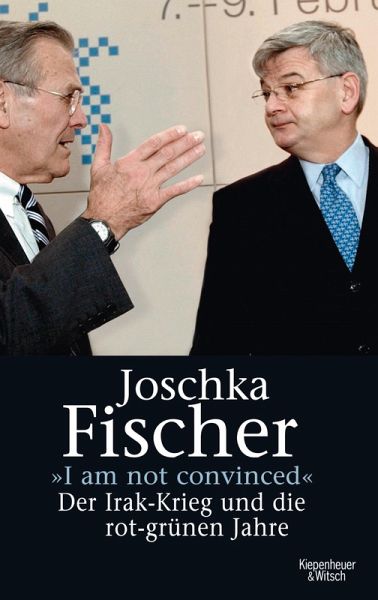

"I am not convinced" (eBook, ePUB)

Der Irak-Krieg und die rot-grünen Jahre

Versandkostenfrei!

Sofort per Download lieferbar

Statt: 23,00 €**

10,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenken

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Zeitgeschichte von innen: Joschka Fischers Erinnerungen an dramatische Wendepunkte der Zeitgeschichte. Der 11. September 2001 leitete eine Zeitwende ein, die die deutsche Regierung und den damaligen Außenminister Joschka Fischer vor dramatische Herausforderungen stellte. Die erste Antwort auf die New Yorker Anschläge war der Krieg in Afghanistan, der bis in die Gegenwart die deutsche Politik in Atem hält. Das Gleiche gilt für den Krieg der USA gegen den Irak, dem sich die rot-grüne Koalition entgegenstellte und der zu heftigen Konflikten zwischen den USA und Deutschland führte. Joschka F...

Zeitgeschichte von innen: Joschka Fischers Erinnerungen an dramatische Wendepunkte der Zeitgeschichte. Der 11. September 2001 leitete eine Zeitwende ein, die die deutsche Regierung und den damaligen Außenminister Joschka Fischer vor dramatische Herausforderungen stellte. Die erste Antwort auf die New Yorker Anschläge war der Krieg in Afghanistan, der bis in die Gegenwart die deutsche Politik in Atem hält. Das Gleiche gilt für den Krieg der USA gegen den Irak, dem sich die rot-grüne Koalition entgegenstellte und der zu heftigen Konflikten zwischen den USA und Deutschland führte. Joschka Fischer berichtet von innen über die dramatischen Hintergründe dieses Zerwürfnisses und die schwierige Gratwanderung zwischen seinem Nein zum Krieg und der Rolle Deutschlands als wichtigstem Bündnispartner der USA in Europa. Aber auch viele andere politische Groß-Themen von Heute haben in den Jahren der rot-grünen Regierung ihren Ursprung, seien es die Debatten über Laufzeiten von Atomkraftwerken, die Agenda 2010 und die Hartz IV-Gesetze, die drohende atomare Bewaffnung des Iran, die Krisen der Europäischen Union und nicht zuletzt die Auseinandersetzungen um die NS-Geschichte des Auswärtigen Amtes, deren kritische Erforschung durch Joschka Fischer angestoßen wurde und zu erschreckenden Ergebnissen geführt hat.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.