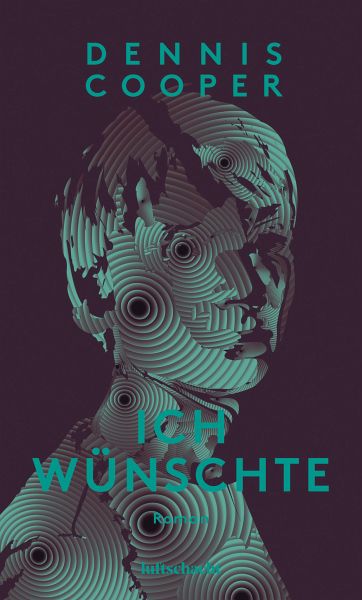

Ich wünschte (eBook, ePUB)

Versandkostenfrei!

Sofort per Download lieferbar

Statt: 20,00 €**

9,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Noch einmal kehrt Cooper zur Figur seiner ersten fünf Romane, die ihn in den 90er-Jahren berühmt gemacht haben, zurück: George Miles, er ist Coopers lebensbestimmende Liebe. Cooper erzählt von Georges traumatischer Kindheit; doch schon bald wechselt er zu Dennis und wie dem das Wünschen als Zehnjähriger das Leben gerettet hat. Er schreibt von dem folgenschweren Aufeinandertreffen zwischen George und Dennis und wie Dennis beginnt, sich Dinge für George zu wünschen. Und weil die größte Autorität im Wünscheerfüllen der Weihnachtsmann ist, ergründet Cooper den wahren Kern dieser Figu...

Noch einmal kehrt Cooper zur Figur seiner ersten fünf Romane, die ihn in den 90er-Jahren berühmt gemacht haben, zurück: George Miles, er ist Coopers lebensbestimmende Liebe. Cooper erzählt von Georges traumatischer Kindheit; doch schon bald wechselt er zu Dennis und wie dem das Wünschen als Zehnjähriger das Leben gerettet hat. Er schreibt von dem folgenschweren Aufeinandertreffen zwischen George und Dennis und wie Dennis beginnt, sich Dinge für George zu wünschen. Und weil die größte Autorität im Wünscheerfüllen der Weihnachtsmann ist, ergründet Cooper den wahren Kern dieser Figur, um mit ihm zu verschmelzen. Dennis perfektioniert das Wünschen, er formuliert Wünsche, überarbeitet und verfeinert sie, um auf diese Weise zu erfahren, wer er ist. Er überträgt dieses Verfahren auf sein Schreiben und erkennt, dass all sein Wünschen immer um Liebe geworben hat. Dennis Cooper unterzieht sich dem schmerzhaften Unterfangen, unter bruchstückhaften Gedächtnissplittern die Wahrheit aufzuspüren: Hat George Dennis und hat Dennis George wirklich geliebt, wie es die Erinnerung glauben lässt, oder war es bloß und immer nur ein Wunsch? Ich wünschte ist ein berührendes und erschütterndes Buch über das Wünschen, die Liebe, die Trauer, über das Verstehenwollen als Antrieb der Vorstellungskraft, über das Gedächtnis, seine sprunghafte unverlässliche Natur, und wie daraus ein kohärentes Werk der Kunst wird.

Eine Lieferung an Minderjährige ist nicht möglich

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Entdecke weitere interessante Produkte

Stöbere durch unsere vielfältigen Angebote