Ignoranz als Staatsschutz? (eBook, ePUB)

Versandkostenfrei!

Sofort per Download lieferbar

Statt: 10,00 €**

9,99 €

inkl. MwSt.

** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

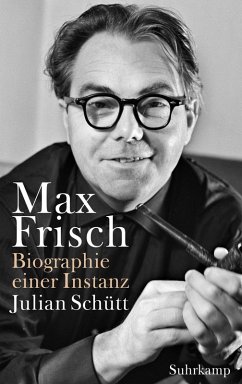

In seinem letzten Typoskript verarbeitete Max Frisch auf sehr persönliche Art jenen Skandal, der die Schweiz 1989/1990 erschütterte: Fast eine Million Einwohner waren während des Kalten Krieges vom schweizerischen Staatsschutz observiert worden. 1990, fast ein halbes Jahrhundert nach Stiller, sah sich Frisch gezwungen, die Frage nach dem Verhältnis von Lebensgeschichte und Identität nochmals aufzunehmen. Er rückte dem Strandgut des analogen Überwachungsapparates mit Schere, Tacker und Schreibmaschine auf den Leib. Die dabei entstandene Collage ist die erschütternde Abrechnung mit der I...

In seinem letzten Typoskript verarbeitete Max Frisch auf sehr persönliche Art jenen Skandal, der die Schweiz 1989/1990 erschütterte: Fast eine Million Einwohner waren während des Kalten Krieges vom schweizerischen Staatsschutz observiert worden. 1990, fast ein halbes Jahrhundert nach Stiller, sah sich Frisch gezwungen, die Frage nach dem Verhältnis von Lebensgeschichte und Identität nochmals aufzunehmen. Er rückte dem Strandgut des analogen Überwachungsapparates mit Schere, Tacker und Schreibmaschine auf den Leib. Die dabei entstandene Collage ist die erschütternde Abrechnung mit der Ignoranz, nicht nur des Staatsschutzes. Und damit erweist sie sich als eminent aktuell.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.

andrejr.jpg)