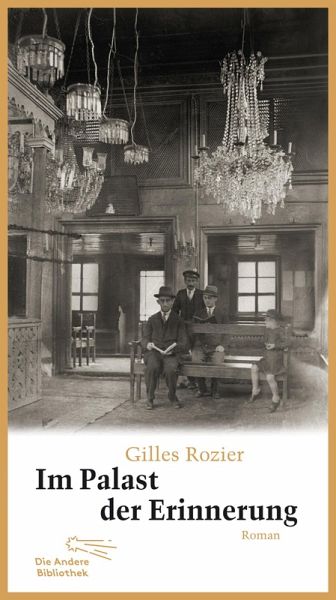

Im Palast der Erinnerung (eBook, ePUB)

Sofort per Download lieferbar

Statt: 38,00 €**

14,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Die Erinnerung an Jiddischland: Der Roman über die Magie einer Sprache, einer Kultur, eines Volkes In ihrem römischen Palais, wie außerhalb der Zeit, hütet Sulamita, eine alte Dame, das Gedächtnis - an ein verlorenes Land, ein versunkenes Atlantis, wo zwischen den beiden Weltkriegen in Warschau die Poesie regierte; verfasst in Jiddisch, dieser unvordenklich alten Sprache, Muttersprache von 11 Millionen Menschen vor dem letzten Krieg.*Die Waise Pierre sucht das Gespräch mit Sulamita - auf der Suche nach seiner verlorenen Vergangenheit, den eigenen Ursprüngen, nur mit dem Namen seiner pol...

Die Erinnerung an Jiddischland: Der Roman über die Magie einer Sprache, einer Kultur, eines Volkes In ihrem römischen Palais, wie außerhalb der Zeit, hütet Sulamita, eine alte Dame, das Gedächtnis - an ein verlorenes Land, ein versunkenes Atlantis, wo zwischen den beiden Weltkriegen in Warschau die Poesie regierte; verfasst in Jiddisch, dieser unvordenklich alten Sprache, Muttersprache von 11 Millionen Menschen vor dem letzten Krieg.*Die Waise Pierre sucht das Gespräch mit Sulamita - auf der Suche nach seiner verlorenen Vergangenheit, den eigenen Ursprüngen, nur mit dem Namen seiner polnischen Großmutter im Lebensgepäck. Sulamita antwortet ihm aus dem Palast der Erinnerung. Wir folgen dem Werdegang von drei Dichtern, »Sternschnuppen« am Himmel von Warschau, die sich entschieden hatten, die alte Sprache Jiddisch einheimisch zu machen: Peretz Markish (1895-1952), Melekh Rawicz (1893-1976) und Uri Zvi Grinberg (1896-1981). Drei Dichter, die sich über alle Kontinente zerstreuten. Damals waren sie jung, hatten ihre Geliebten und den Ruhm in ihrer Sprache - bis zur Katastrophe, in der alles verschwand, das Land und die Bücher, die Körper und die Seelen.*»Im Palast der Erinnerung« wird alles wieder lebendig, erwachen die Geschichten, Anekdoten, Briefwechsel, Gedichte; es wiedererwachen alte Landschaften, Polen, Weißrussland, die Ukraine, Österreich-Ungarn - es leuchtet in Prosa und Poesie die Sprache eines alten Europa.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.