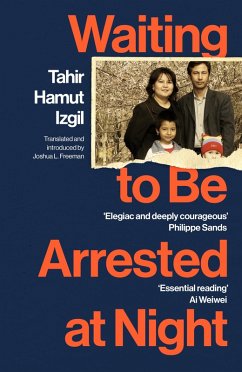

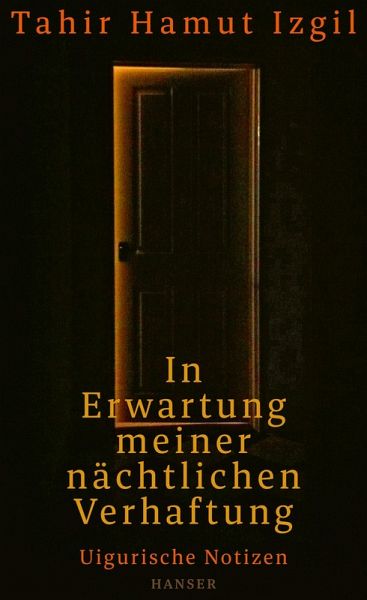

In Erwartung meiner nächtlichen Verhaftung (eBook, ePUB)

Uigurische Notizen

Übersetzer: Kretschmer, Ulrike

Sofort per Download lieferbar

Statt: 25,00 €**

18,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

"Eine essentielle Lektüre" (Ai Weiwei) über eine der systematischsten Menschenrechtsverletzungen unserer Zeit: die Unterdrückung der Uiguren Tahir Hamut Izgils Freunde verschwanden, einer nach dem anderen. Seit Jahrzehnten werden die Uiguren in China verfolgt, Hunderttausende sind in Lagern interniert, die ersten Staaten sprechen von Völkermord. Izgil schaffte mit seiner Familie das Unmögliche - als erstem führendem Intellektuellen und Schriftsteller gelang es ihm 2017, das Land zu verlassen. In Erwartung meiner nächtlichen Verhaftung ist das bewegende Zeugnis von Haft, Hoffnung und Flu...

"Eine essentielle Lektüre" (Ai Weiwei) über eine der systematischsten Menschenrechtsverletzungen unserer Zeit: die Unterdrückung der Uiguren Tahir Hamut Izgils Freunde verschwanden, einer nach dem anderen. Seit Jahrzehnten werden die Uiguren in China verfolgt, Hunderttausende sind in Lagern interniert, die ersten Staaten sprechen von Völkermord. Izgil schaffte mit seiner Familie das Unmögliche - als erstem führendem Intellektuellen und Schriftsteller gelang es ihm 2017, das Land zu verlassen. In Erwartung meiner nächtlichen Verhaftung ist das bewegende Zeugnis von Haft, Hoffnung und Flucht. Schonungslos und voller Zartheit schreibt Izgil über die uigurische Kultur und das vibrierende Leben in Urumtschi und Kaschgar, über die Zerstörung seiner Heimat und die Macht von Kunst in einer Welt ohne Ausweg. Eine einzigartige literarische Stimme, die auch für all jene spricht, die von der chinesischen Regierung zum Schweigen gebracht wurden.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, L ausgeliefert werden.