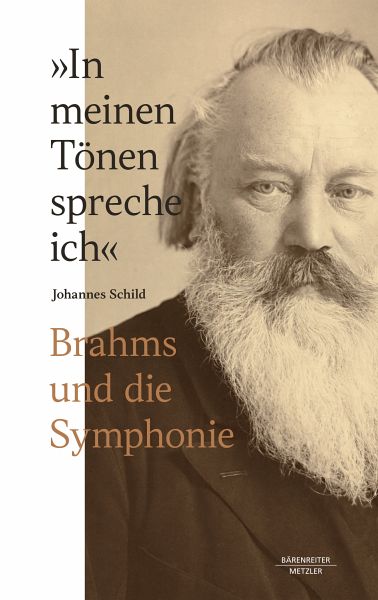

"In meinen Tönen spreche ich" (eBook, PDF)

Brahms und die Symphonie

Versandkostenfrei!

Sofort per Download lieferbar

49,99 €

inkl. MwSt.

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Formtreuer Klassizist oder »verkappter Programmmusiker«? Kaum ein Komponist des 19. Jahrhunderts vereinte derart widersprüchliche Einschätzungen auf sich wie Johannes Brahms. Wovon "sprechen" Brahms' Symphonien, was ist ihr musikalischer Gehalt? Das Buch wagt einen neuen Blick ins Innere dieser Musik und rückt das "Rätsel Brahms" in eine ungewohnte Perspektive. Eine "symphonische Tetralogie" nennt es die vier Symphonien, denn die fruchtbare Rivalität zum 20 Jahre älteren Wagner findet darin deutlichen Ausdruck. Auch Brahms' Kompositionskunst zielt auf ein musikalisches Sprechen und Bed...

Formtreuer Klassizist oder »verkappter Programmmusiker«? Kaum ein Komponist des 19. Jahrhunderts vereinte derart widersprüchliche Einschätzungen auf sich wie Johannes Brahms. Wovon "sprechen" Brahms' Symphonien, was ist ihr musikalischer Gehalt? Das Buch wagt einen neuen Blick ins Innere dieser Musik und rückt das "Rätsel Brahms" in eine ungewohnte Perspektive. Eine "symphonische Tetralogie" nennt es die vier Symphonien, denn die fruchtbare Rivalität zum 20 Jahre älteren Wagner findet darin deutlichen Ausdruck. Auch Brahms' Kompositionskunst zielt auf ein musikalisches Sprechen und Bedeuten, doch geht sie in der Art, wie sie ihre Botschaft formuliert, über Wagner hinaus. Herzstück der Untersuchung ist eine Ton-Konstellation, die in artistischer Weise die Musik der Symphonien durchwirkt. Das Buch macht die Kunst der Anspielungen und geheimen Botschaften plastisch und kommt neben Bach und Wagner schließlich zu einem weiteren Fixstern: Mozart.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.