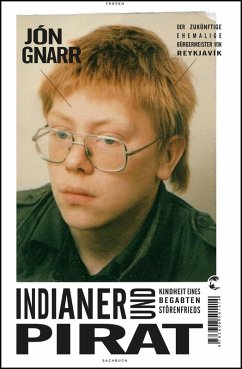

Im ersten Teil seiner Autobiographie schildert Jón Gnarr eine Kindheit im Ausnahmezustand: seine Probleme mit dem Schulsystem, das schwierige Verhältnis zu seinen überforderten Eltern und die aufkeimende Liebe für die Ideen des Anarchismus - klar, dass der junge Jón überall aneckt und sich auch viele Feinde macht. Doch der Störenfried entdeckt bei den Kämpfen gegen eine wenig tolerante Mitwelt auch die Ideale, für die er später als Politiker kämpfen wird: Gewaltlosigkeit und vor allem: die Dinge nicht so ernst zu nehmen. Mit viel Herzenswärme und beeindruckender Offenheit erzählt Jón Gnarr von seiner schwierigen Kindheit und macht damit Eltern und Jugendlichen Mut. Denn auch ohne Schulabschluss kann man auf dem Bürgermeistersessel einer Hauptstadt landen.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.