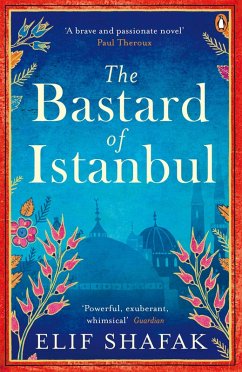

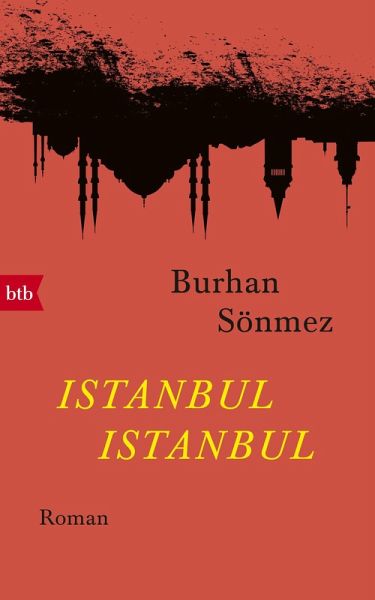

Istanbul Istanbul (eBook, ePUB)

Roman

Übersetzer: Adatepe, Sabine

Versandkostenfrei!

Sofort per Download lieferbar

Statt: 20,00 €**

11,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Der Nebel, der sich auf Istanbuls Zeit legte und Leben und Tod zugleich barg, war wunderschön. Unter den uralten Straßen Istanbuls sitzen vier Gefangene in einer Zelle - ein Student, ein Doktor, ein Barbier und ein alter Mann - und warten darauf, reihum von den Wärtern zum Verhör abgeholt zu werden. Um sich abzulenken, erzählen sie sich gegenseitig Geschichten. Geschichten aus ihrer Stadt, Geschichten voller Liebe und Humor. Geschichten, die ihnen helfen sollen, die Begrenzungen von Raum und Zeit aufzuheben und das Leid erträglicher zu machen. Durch Parabeln und Rätsel bringen sie einan...

Der Nebel, der sich auf Istanbuls Zeit legte und Leben und Tod zugleich barg, war wunderschön. Unter den uralten Straßen Istanbuls sitzen vier Gefangene in einer Zelle - ein Student, ein Doktor, ein Barbier und ein alter Mann - und warten darauf, reihum von den Wärtern zum Verhör abgeholt zu werden. Um sich abzulenken, erzählen sie sich gegenseitig Geschichten. Geschichten aus ihrer Stadt, Geschichten voller Liebe und Humor. Geschichten, die ihnen helfen sollen, die Begrenzungen von Raum und Zeit aufzuheben und das Leid erträglicher zu machen. Durch Parabeln und Rätsel bringen sie einander zum Nachdenken und Lachen. Und allmählich verwandeln sich diese eindringlichen Erzählungen von unterhalb der Stadt in zahlreiche ineinander verwobene Geschichten von Istanbul selbst. Und sie zeigen, dass auch oberhalb des Kerkers Leid und Hoffnung nah beieinander liegen.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.