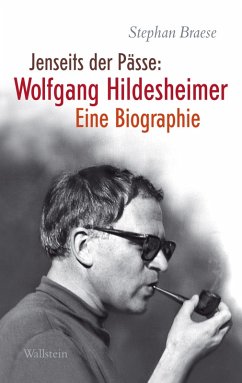

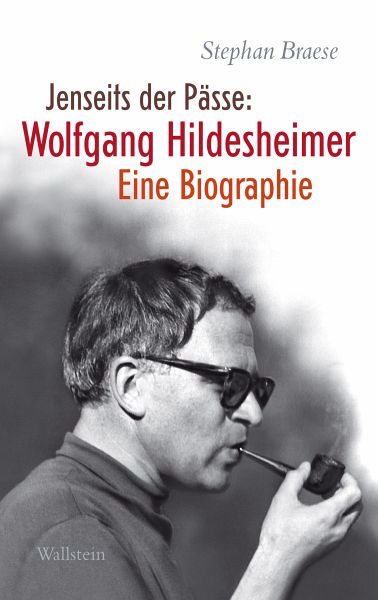

Jenseits der Pässe: Wolfgang Hildesheimer (eBook, PDF)

Eine Biographie

Versandkostenfrei!

Sofort per Download lieferbar

Statt: 44,90 €**

35,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Zum 100. Geburtstag von Wolfgang Hildesheimer am 9. Dezember 2016: Die erste umfassende Biographie eines der wichtigsten Autoren nach 1945. Wolfgang Hildesheimer ist nicht nur einer der wichtigsten deutschen Schriftsteller der Nachkriegszeit, sondern er war auch eine zentrale Stimme des politisch engagierten Bürgertums. Als Sohn jüdischer Eltern verließ er Deutschland 1933 in Richtung England und Palästina. Nach dem Krieg arbeitete er als Simultandolmetscher bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen und wurde Mitglied der Gruppe 47. Stephan Braese zeichnet die biographischen Stationen ...

Zum 100. Geburtstag von Wolfgang Hildesheimer am 9. Dezember 2016: Die erste umfassende Biographie eines der wichtigsten Autoren nach 1945. Wolfgang Hildesheimer ist nicht nur einer der wichtigsten deutschen Schriftsteller der Nachkriegszeit, sondern er war auch eine zentrale Stimme des politisch engagierten Bürgertums. Als Sohn jüdischer Eltern verließ er Deutschland 1933 in Richtung England und Palästina. Nach dem Krieg arbeitete er als Simultandolmetscher bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen und wurde Mitglied der Gruppe 47. Stephan Braese zeichnet die biographischen Stationen nach und stellt Werk und Leben von Wolfgang Hildesheimer in den Kontext von Geschichte und Diskursen. Hildesheimers multikulturelle Erfahrung, sein emphatisches Bekenntnis zur Psychoanalyse, seine Experimente mit einer Verschmelzung von Literatur, Musik und bildender Kunst, aber auch seine Haltung zur deutschen NS-Vergangenheit schufen die Grundlage für ein unverwechselbares künstlerisches Werk. Öffentliche Stellungnahmen zu einer Vielzahl kontrovers diskutierter Themen zeigen Hildesheimer zugleich als engagierten Bürger und Intellektuellen. Im Prisma der Biographie, die eine Vielzahl bisher ungedruckter Quellen auswertet, entsteht so zugleich ein Porträt der alten Bundesrepublik, insbesondere ihrer kulturellen, aber auch ihrer politischen Verhältnisse. Vor allem jedoch macht Stefan Braese erkennbar, was Hildesheimers Wirken bestimmte: die unablässige Arbeit daran, jenen Bruch zu überwinden, der die deutsche Kultur in den Jahren der NS-Herrschaft von den internationalen Entwicklungen abgespalten hatte.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.