Jetzt noch nicht, aber irgendwann schon (eBook, ePUB)

Roman

Versandkostenfrei!

Sofort per Download lieferbar

Statt: 20,00 €**

8,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

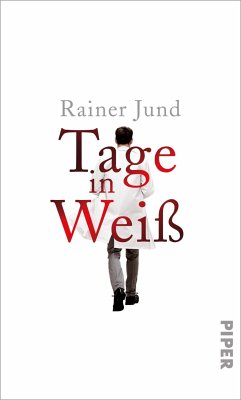

"Martin Simons hat den Bericht eines Jahres geschrieben, das mit einer Blutung im Kopf beginnt und mit einem geheilten Herzen endet. Dazwischen liegt fast ein ganzes Leben." Dirk von Lowtzow. An einem grauen Dezembernachmittag entgleitet Martin Simons mitten auf der Straße die Kontrolle über seinen Körper. Statt Weihnachten mit seiner jungen Familie zu verbringen, findet er sich auf der Intensivstation eines Krankenhauses wieder: Jederzeit kann der Finger aus Blut auf seinem Ausschalter, wie eine Ärztin es formuliert, sein Leben beenden. Während die Ärzte nach Gründen für die Hirnblutu...

"Martin Simons hat den Bericht eines Jahres geschrieben, das mit einer Blutung im Kopf beginnt und mit einem geheilten Herzen endet. Dazwischen liegt fast ein ganzes Leben." Dirk von Lowtzow. An einem grauen Dezembernachmittag entgleitet Martin Simons mitten auf der Straße die Kontrolle über seinen Körper. Statt Weihnachten mit seiner jungen Familie zu verbringen, findet er sich auf der Intensivstation eines Krankenhauses wieder: Jederzeit kann der Finger aus Blut auf seinem Ausschalter, wie eine Ärztin es formuliert, sein Leben beenden. Während die Ärzte nach Gründen für die Hirnblutung suchen, geraten die inneren Kontinente des Erzählers in Bewegung. Der Beginn einer persönlichen Wandlung. In poetischer Dichte und großer Klarheit erzählt Martin Simons vom menschlichen Ausnahmezustand.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.