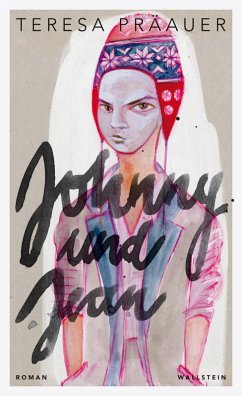

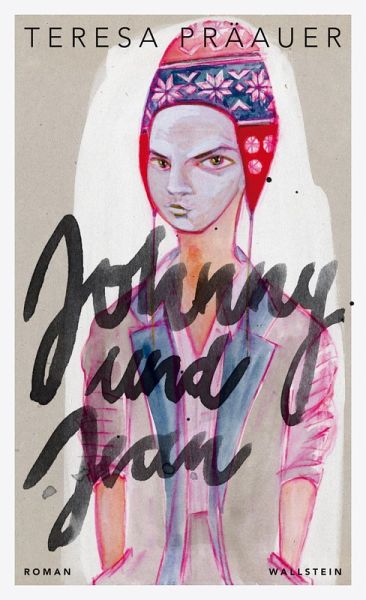

Johnny und Jean (eBook, PDF)

Roman

Sofort per Download lieferbar

Statt: 19,90 €**

15,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Der zweite Roman der aspekte-Preisträgerin. Lustvoll, abenteuerlich und temporeich geht es um Kunst und Leben. Mach gute Kunst! Nichts Geringeres haben Johnny und Jean im Sinn, als sie sich nach dem Sommer in der Kunsthochschule wieder begegnen. Ein Sprung ins kalte Wasser steht am Beginn dieser Geschichte, und hundert Schritte sind noch zu tun für eine Weltkarriere in New York und Paris. Was dabei hilft: die Einflüsterungen der Alten Meister, gut gespitzte Buntstifte und eine Flasche Pastis. Und manchmal hilft das alles überhaupt nicht. Was, wenn man beim Anblick von Blumen an Geschlechts...

Der zweite Roman der aspekte-Preisträgerin. Lustvoll, abenteuerlich und temporeich geht es um Kunst und Leben. Mach gute Kunst! Nichts Geringeres haben Johnny und Jean im Sinn, als sie sich nach dem Sommer in der Kunsthochschule wieder begegnen. Ein Sprung ins kalte Wasser steht am Beginn dieser Geschichte, und hundert Schritte sind noch zu tun für eine Weltkarriere in New York und Paris. Was dabei hilft: die Einflüsterungen der Alten Meister, gut gespitzte Buntstifte und eine Flasche Pastis. Und manchmal hilft das alles überhaupt nicht. Was, wenn man beim Anblick von Blumen an Geschlechtsteile denkt? Was, wenn einen beim Baden die Polizei verhaften will? Was, wenn die Pin-up-Girls den Magazinen davonlaufen? Wenn Europa in Flammen steht? Wenn einen der Wärter aus dem Museum wirft? Wenn der eigene Vater ein riesiger Zwerg ist? Wenn man Frauen mit französischen Vornamen liebt? Wenn man sich einen Goldzahn im Munde wünscht? Wenn die Kunst zu viele Katzen hat? Wenn der Teufel selbst unter Burn out leidet? Wenn man ohne Geld nach Zürich will? Wenn man Björk heiraten möchte? In zahlreichen Episoden erfindet Teresa Präauer das abenteuerliche Leben zweier junger Männer, die sich in der Kunst und im Leben üben. Lustvoll und schlagfertig!

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.