Da ist es wieder: das Ding mit den schreibenden Schauspielern. Berkel, Milberg, Matschke, Horwitz, Sawatzki, ….. Die einen möchten nur ihr Leben oder schöne Geschichten aufschreiben, die anderen möchten Literatur schaffen. Nun, nicht in jedem steckt ein Meyerhoff. Und bei dem ein oder anderen Werk

hören wir doch deutlich den Ghost trapsen.

Auch Michael Brandner schaut aktuell zurück auf sein…mehrDa ist es wieder: das Ding mit den schreibenden Schauspielern. Berkel, Milberg, Matschke, Horwitz, Sawatzki, ….. Die einen möchten nur ihr Leben oder schöne Geschichten aufschreiben, die anderen möchten Literatur schaffen. Nun, nicht in jedem steckt ein Meyerhoff. Und bei dem ein oder anderen Werk hören wir doch deutlich den Ghost trapsen.

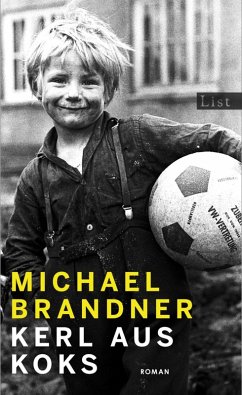

Auch Michael Brandner schaut aktuell zurück auf sein Leben und nimmt sich dazu alter ego Paul zur Hilfe. Der Paul ist nämlich ein Tausendsassa, der kann Grenzschützer, Funker, Schreiner, Musiker, Erntehelfer, Bauzeichner, Schauspieler und vieles mehr, und dann kann der Michael auch schreiben. Um es vorweg zu sagen: Schreiben kann er, nur keine Romane. Ich kann das hier so deutlich sagen, weil es Michael/Paul garantiert vollkommen wurscht ist, was die Krittelei anmerkt.

Die Beschreibung der Kindheit und Jugend des kleinen Paul ist interessant und anrührend. Trotz der Armut und der Bitternisse des Lebens im Nachkriegs-Ruhrpott, können die Leser*innen sich gut auf das „Gott Vertrauen“ (auch, wenn es gar keines ist) des kleinen, später des Heranwachsenden und dann jungen Mannes, einlassen.

Die ersten Jahrzehnte beschreibt Brandner ausgesprochen pointiert. Die zu enge und immer laute Wohnung, der geliebte Stiefvater. Die ewig grantelnde Mutter, die „Frau Bürgermeister“, die den Sohn abkanzelt: „Du kommst auch mit jedem Pack aus“. Dazu ein Panorama dieser Zeit. Das erste italienische Restaurant, dessen Pizza man liebt, dessen Besitzer Giovanni bald ein Freund wird, den man aber in Abwesenheit „den Itaker“ nennt. Den Kriegsversehrten, dem man von seinem wenigen Geld abgibt, aus Dankbarkeit und Scham, dass man selbst mit allen vier Gliedmaßen aus dem Kriegsirrsinn zurückgekommen ist.

Freundschaften, die sich ergeben und ebenso organisch auseinandergehen. Frauen, Alkohol (in ziemlichen Mengen!), Frauen, Hasch, Musik, Frauen, Amsterdam, Frauen, Karrieren. Doch irgendwann, so ab Seite 200, wird es sprachlich monoton und die Episoden reihen sich fast ebenso uniform auf eine Schnur. Und zum Ende hin schmecken wir deutlich zwei Gewürze heraus, die in einem solchen Text nicht sein sollten: Pathos und Eigenlob. Bitte mehr von der ersten Hälfte, gern auch als kurze Impressionen – und alles wäre gut.