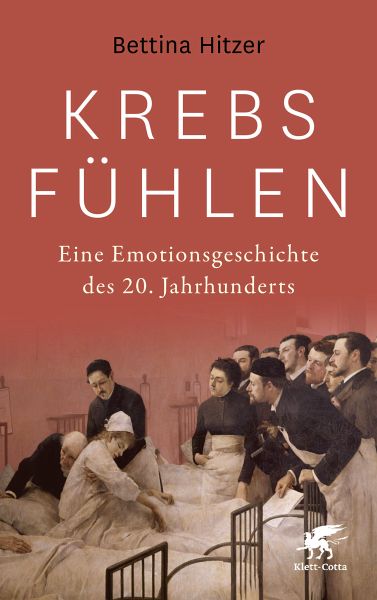

Krebs fühlen (eBook, ePUB)

Eine Emotionsgeschichte des 20. Jahrhunderts

Versandkostenfrei!

Sofort per Download lieferbar

Statt: 28,00 €**

21,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Preis der Leipziger Buchmesse 2020 Die Diagnose »Krebs« war früher ein Todesurteil. Heute ist dies nicht mehr der Fall. Es dauerte lange, bis Ärzte, Krankenschwestern, Krebspatienten und ihre Angehörigen sich auf ihre Gefühle einließen, die Krebskrankheiten auslösen: Zuversicht, Lebensangst, Lebensfreude, Verzweiflung, Mut, Trauer, Leid, Apathie. Bettina Hitzer schildert, wie es zu dieser Gefühlsrevolution in Medizin und Gesellschaft kam. Konfrontiert mit Krebs nehmen wir heute unseren menschlichen Körper anders wahr. Krankheit, Behinderung, Leiden und Tod empfinden wir heute ganz an...

Preis der Leipziger Buchmesse 2020 Die Diagnose »Krebs« war früher ein Todesurteil. Heute ist dies nicht mehr der Fall. Es dauerte lange, bis Ärzte, Krankenschwestern, Krebspatienten und ihre Angehörigen sich auf ihre Gefühle einließen, die Krebskrankheiten auslösen: Zuversicht, Lebensangst, Lebensfreude, Verzweiflung, Mut, Trauer, Leid, Apathie. Bettina Hitzer schildert, wie es zu dieser Gefühlsrevolution in Medizin und Gesellschaft kam. Konfrontiert mit Krebs nehmen wir heute unseren menschlichen Körper anders wahr. Krankheit, Behinderung, Leiden und Tod empfinden wir heute ganz anders, denn wir sind fähig, unsere Gefühle auszudrücken. Heute wird in Krankenhäusern, in Reha-Zentren und bei öffentlichen Kampagnen zur Früherkennung wie auch im Vier-Augen-Gespräch empathischer mitempfunden und dies den Patienten mitgeteilt. Bettina Hitzer schildert historische Zusammenhänge zwischen Krankheit und Gefühl, die bisher kaum beachtet werden. Einfühlsam, beispielhaft und ermutigend schildert sie diese bis heute unbemerkte Kulturgeschichte der Gefühle am Beispiel von Krebs, dem »König aller Krankheiten«. Diese Revolution der Gefühle hat die Medizin grundlegend verändert und die deutsche Gesellschaft erstaunlich gewandelt. Der Mensch steht im Mittelpunkt der Humanen Medizin, die von Technik, Maschinen und Programmen unterstützt wird, ohne unser Gesundheitssystem zu beherrschen. Gefühle helfen zu überleben und im eigenen Leben anzukommen. Gerade Krebserkrankungen zeigen, dass wir dem Leben nicht mehr Tage, aber unseren Tagen mehr Leben geben können - vor allem durch das, was wir empfinden.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.