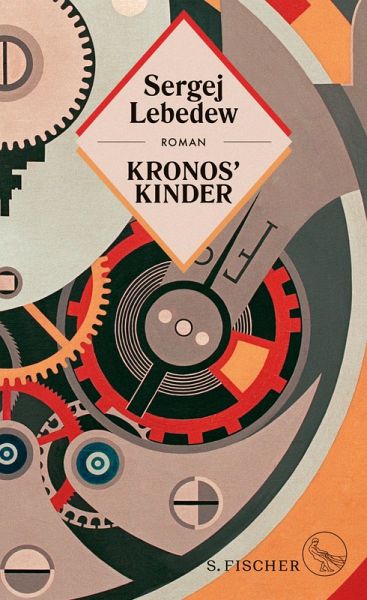

Kronos' Kinder (eBook, ePUB)

Roman

Übersetzer: Zwerg, Franziska

Sofort per Download lieferbar

Statt: 24,00 €**

19,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Eine fesselnde Reise durch die deutsch-russische Geschichte - Sergej Lebedews neuer Roman offenbart verborgene familiäre Wurzeln.Als der betrunkene Nachbar in den Gänsen die Deutschen zu erkennen glaubt und sie wildwütig abmurkst, ahnt der kleine Kirill, dass das Verhältnis von Russen und Deutschen ein besonderes sein muss. Seine Großmutter Karolina, die letzte Überlebende aus dem deutschen Zweig der Familie, erzählt ihm Geschichten aus der Vergangenheit. Mit Karolinas Erinnerungen im Gepäck zieht der erwachsene Kirill los und begibt sich auf eine Spurensuche nach seinen deutschen Urs...

Eine fesselnde Reise durch die deutsch-russische Geschichte - Sergej Lebedews neuer Roman offenbart verborgene familiäre Wurzeln.

Als der betrunkene Nachbar in den Gänsen die Deutschen zu erkennen glaubt und sie wildwütig abmurkst, ahnt der kleine Kirill, dass das Verhältnis von Russen und Deutschen ein besonderes sein muss. Seine Großmutter Karolina, die letzte Überlebende aus dem deutschen Zweig der Familie, erzählt ihm Geschichten aus der Vergangenheit. Mit Karolinas Erinnerungen im Gepäck zieht der erwachsene Kirill los und begibt sich auf eine Spurensuche nach seinen deutschen Ursprüngen in Leipzig, Halle und Münster.

Quer durch zwei Jahrhunderte bewegt und tragisch verknüpfter deutsch-russischer Geschichte führt Kirills Suche nach seinen Ahnen. Möglicherweise standen sich in der Schlacht von Stalingrad sogar zwei Verwandte als Feinde gegenüber. In seinem sehr persönlichen Roman Kronos' Kinder beleuchtet Sergej Lebedew auf spannende Weise die enge Verbindung zwischen deutscher und russischer Vergangenheit - vom Zarenhof bis zum Gulag. Eine eindringliche Erzählung über Familiengeheimnisse und das Ringen mit der Historie.

Als der betrunkene Nachbar in den Gänsen die Deutschen zu erkennen glaubt und sie wildwütig abmurkst, ahnt der kleine Kirill, dass das Verhältnis von Russen und Deutschen ein besonderes sein muss. Seine Großmutter Karolina, die letzte Überlebende aus dem deutschen Zweig der Familie, erzählt ihm Geschichten aus der Vergangenheit. Mit Karolinas Erinnerungen im Gepäck zieht der erwachsene Kirill los und begibt sich auf eine Spurensuche nach seinen deutschen Ursprüngen in Leipzig, Halle und Münster.

Quer durch zwei Jahrhunderte bewegt und tragisch verknüpfter deutsch-russischer Geschichte führt Kirills Suche nach seinen Ahnen. Möglicherweise standen sich in der Schlacht von Stalingrad sogar zwei Verwandte als Feinde gegenüber. In seinem sehr persönlichen Roman Kronos' Kinder beleuchtet Sergej Lebedew auf spannende Weise die enge Verbindung zwischen deutscher und russischer Vergangenheit - vom Zarenhof bis zum Gulag. Eine eindringliche Erzählung über Familiengeheimnisse und das Ringen mit der Historie.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.