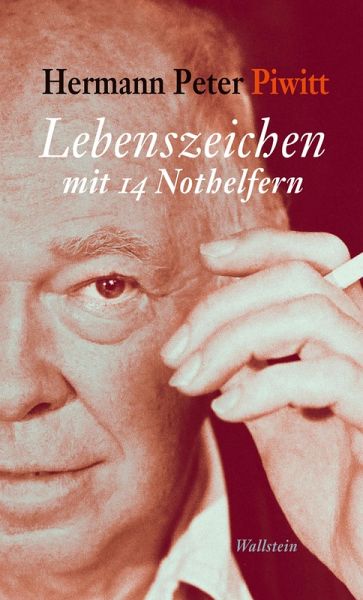

Lebenszeichen mit 14 Nothelfern (eBook, ePUB)

Geschichten aus einem kurzen Leben

Versandkostenfrei!

Sofort per Download lieferbar

Statt: 17,90 €**

13,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Ein autobiographischer Rückblick in Geschichten. Erzählkunststücke über die frühen Prägungen, die schönen und schmerzvollen Erfahrungen in einem langen Schriftstellerleben. Seit Hermann Peter Piwitt Mitte der sechziger Jahre debütierte, gilt er als ein äußerst wacher und kritischer Chronist der gesellschaftlichen Verhältnisse in der Bundesrepublik. Sein schriftstellerischer Rang wurde früh erkannt und nie bestritten. Nun, fast 80-jährig, schaut er auf Ereignisse seines Lebens zurück, allerdings nicht in einer brav und chronologisch Rückschau haltenden Autobiographie, sondern in ...

Ein autobiographischer Rückblick in Geschichten. Erzählkunststücke über die frühen Prägungen, die schönen und schmerzvollen Erfahrungen in einem langen Schriftstellerleben. Seit Hermann Peter Piwitt Mitte der sechziger Jahre debütierte, gilt er als ein äußerst wacher und kritischer Chronist der gesellschaftlichen Verhältnisse in der Bundesrepublik. Sein schriftstellerischer Rang wurde früh erkannt und nie bestritten. Nun, fast 80-jährig, schaut er auf Ereignisse seines Lebens zurück, allerdings nicht in einer brav und chronologisch Rückschau haltenden Autobiographie, sondern in erzählerischen Bravourstücken. Auf die Verhältnisse im Elternhaus, auf die frühen Erlebnisse in Frankfurt, die Lehrer, die Prägungen, die in der Jugend erfahren wurden und für sein Leben bestimmenden Einfluss gewannen. Immer wieder finden sich Erinnerungen an Einzelne, an Freunde, denen Dank abgestattet wird, weil sie wichtig waren, Helfer und manchmal auch Nothelfer. Naturgemäß werden auch die Erfahrungen des Autors Hermann Peter Piwitt mit dem sogenannten Literaturbetrieb ins Licht gesetzt, und ebenso naturgemäß zeigt sich, dass dieser Autor seinen Überzeugungen, dass es nottut, für eine gerechte Gesellschaft einzutreten, treu geblieben ist. Was bleibt? Ein Kinderlachen, eine Liebesnacht, die Amseln morgens, Gelächter ...

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.