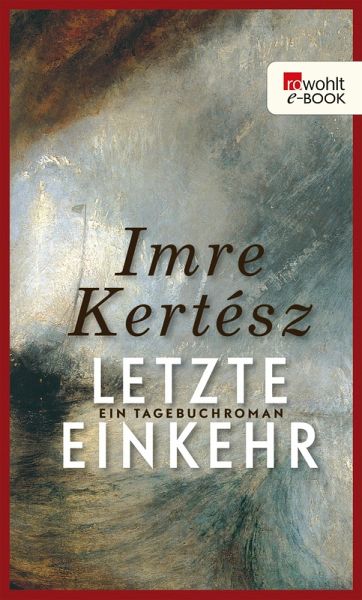

Letzte Einkehr (eBook, ePUB)

Ein Tagebuchroman

Übersetzer: Schwamm, Kristin; Rakusa, Ilma; Kovacsics, Adan

Versandkostenfrei!

Sofort per Download lieferbar

Statt: 10,99 €**

9,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Broschiertes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Ein Tagebuch? Ein Roman! Von der «Glückskatastrophe» des Nobelpreises bis ins «Vorzimmer des Todes» reicht der Bogen dieses Tagebuchromans. Das Glück eines neuen Lebens in Berlin, Reisen, weltweiter Ruhm auf der einen Seite, auf der anderen schmerzliche Selbstentfremdung durch die neue öffentliche Rolle, Krankheit und Verfall: «Letzte Einkehr» ist die gnadenlos dargebotene «Geschichte eines Erkaltens», durch die sich wie ein roter Faden der Plan zu einem letzten, radikal persönlichen Buch mit dem Titel «Letzte Einkehr» zieht. «Das Werk von Imre Kertész ist ein Staudamm, an dem ...

Ein Tagebuch? Ein Roman! Von der «Glückskatastrophe» des Nobelpreises bis ins «Vorzimmer des Todes» reicht der Bogen dieses Tagebuchromans. Das Glück eines neuen Lebens in Berlin, Reisen, weltweiter Ruhm auf der einen Seite, auf der anderen schmerzliche Selbstentfremdung durch die neue öffentliche Rolle, Krankheit und Verfall: «Letzte Einkehr» ist die gnadenlos dargebotene «Geschichte eines Erkaltens», durch die sich wie ein roter Faden der Plan zu einem letzten, radikal persönlichen Buch mit dem Titel «Letzte Einkehr» zieht. «Das Werk von Imre Kertész ist ein Staudamm, an dem die Nachkriegsliteratur nicht vorbeikommt.» (DIE ZEIT) «Ein großes Testament zu Lebzeiten.» (Der Tagesspiegel)

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.