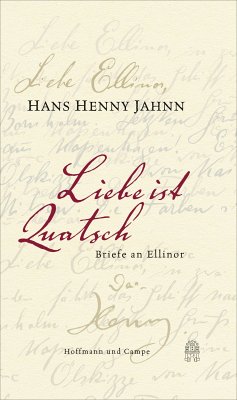

"Du bist einer meiner großen Schätze." Hans Henny Jahnn gehört zu den wichtigsten Schriftstellern des 20. Jahrhunderts und sicher auch zu den eigensinnigsten. 1926 heiratet er Ellinor Philips, eine Verbindung, die von tiefer Zuneigung getragen ist. Zeitweise treten andere Geliebte hinzu, doch die Nähe zueinander wird eine der wenigen Konstanten im turbulenten Leben der beiden. Durch die bislang unbekannten Briefe aus dem Nachlass kann diese ungewöhnliche Ehe erstmals in all ihren Facetten nachvollzogen werden. Für dieses Paar scheint fast alles möglich: symbiotische Nähe genauso wie extreme Distanz und Beziehung zu Dritten, tabulose Freizügigkeit genauso wie Treue und Fürsorge. In den vielen Jahren bis zu Jahnns Tod im November 1959 verkommt die Beziehung mit ihren Höhen und Tiefen niemals zum Zweckbündnis: Ellinor und Hans Henny Jahnn bleiben einander ungeheuer wichtig, in den wilden und krisengeschüttelten Spätzeit der Weimarer Republik, auf der Flucht vor dem Nationalsozialismus, in der dänischen Emigration, den Wirren des Zweiten Weltkriegs und auch nach der gemeinsamen Rückkehr in die nordddeutsche Heimat.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.