Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Virginie Despentes hat ihren nächsten Bestseller geschrieben.

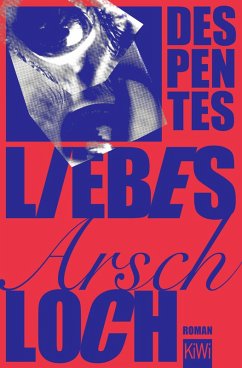

„Liebes Arschloch“ und die Frage, wie man in Sachen „Me Too“ vermittelt

Jeder leidlich mächtige Lebemann sollte einmal im Leben an den „Me Too“-Pranger gestellt werden, damit seine innere Schönheit zu leuchten beginnt. Sonst geht er nämlich nie zu den „Narcotics Anonymous“, dem Spinoff der Anonymen Alkoholiker für alle berauschenden Substanzen. Die Selbsthilfegruppe mit dem Zwölf-Punkte-Programm taugt in Filmen und Romanen immer wieder als Katalysator für große Gefühle und tiefe Einsichten, auch in Virginie Despentes’ neuem Roman „Liebes Arschloch“. Vermutlich waltet dort die Muse Kalliope, der Himmel reißt auf, und die beiden ungleichen Schwestern Dichtung und Wahrheit steigen höchstpersönlich herab.

Der cher connard von Despents’ Protagonistin Rebecca heißt Oscar Jayack, ist ein ordentlich erfolgreicher Schriftsteller und wird gerade öffentlich angeklagt, weil er vor Jahr und Tag seine Assistentin im Verlag aggressiv angebaggert und dabei offenbar die Grenze zum Stalking überschritten hat. Sie kündigte irgendwann und begann schließlich eine neue Karriere als Marianne des Netzfeminismus.

Natürlich jammert Oscar, der Halbstarautor, herum, und eine seiner ersten Amtshandlungen als gekränkter Mann besteht darin, das Aussehen der berühmten, aber mittlerweile jenseits der 45 befindlichen Schauspielerin Rebecca Latté abfällig in den sozialen Netzwerken zu kommentieren. Sie antwortet mit der Textversion eines nasenbeinbrechenden Schwingers. Es ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.

Man darf das verraten, weil ohne Zuneigung der beiden füreinander der gesamte Bauplan des Romans nicht funktionieren würde. Erzählt wird in der Form des Briefromans. Den Dialog unterbrechen nur gelegentlich die Posts Zoé Katanas, der traumatisierten Verlagsassistentin, die nicht nur wie das Samuraischwert heißt, sondern auch so schreibt. Dass hier eine Versuchsanordnung erdacht wurde, um die Emanzipationskämpfe und Empörungskonjunkturen unserer Zeit durchspielen zu können, liegt auf der Hand.

Skandalöse literarische Sexbekenntnisse – gern mit autobiografischem Kitzel, noch lieber von attraktiven Frauen – sind ein fester Bestandteil der französischen Literatur. Despentes nutzte diesen Voyeurismus, als sie vor bald 30 Jahren mit dem Roman „Fick mich“ ins Pariser Kulturestablishment platzte, eine raue Rape-and-Revenge-Story. Ab 2015 erschien dann „Vernon Subutex“, ihr dreibändiges Epos über die letzten Zufluchten des Punk im Turbokapitalismus. Mit dieser Sozialgeschichte française, entfaltet anhand der Selbstbehauptungsversuche und Abstürze eines verarmten Plattenverkäufers, ließ Despentes endgültig das verruchte Image hinter sich und gilt seither als ständige Prix-Goncourt-Anwärterin.

In Frankreich kam die Debatte um Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffigkeit gegen Frauen erst relativ spät in Schwung. Geholzt und gepöbelt wird dabei hüben wie drüben, aber Despentes' Roman könnte man schon als starkes Indiz dafür werten, dass die Franzosen – die Französinnen zumal – vielleicht nicht nur besser im Freigeistern sind als wir guten Deutschen, sondern auch im Diskurs. In Sachen Feminismus sind in der Flut von teils hochprämierten Midcult-Produkten, die in erster Linie der moralischen Erbauung eines bestimmten Milieus dienen, differenzierte künstlerische Auseinandersetzungen in Deutschland selten zu finden.

Wie kann man es anders machen?

Eine erste Faustregel wäre, niemals differenziert mit zaghaft zu verwechseln. Despentes packt zu, sie springt dem Thema durch ihre Figuren ins Gesicht. Ihre Rebecca nimmt kein Blatt vor den Mund und steht zu ihrer Herkunft (Arbeiterklasse), ihrer außerordentlichen Schönheit, ihrer Vorliebe für Gangster – und nicht zuletzt zu ihrer Generation, der die Jüngeren auch ein wenig wie wütende Aliens erscheinen. Als Teenager war sie mit Oscars älterer Schwester Corinne befreundet, die heute als lesbische Aktivistin lebt. Beide nehmen wiederum im Verlauf des Buchs mit Zoé Kontakt auf, brechen ihn aber zu Oscar nicht ab, der versucht, seine Drogensucht zu überwinden, die ihn so unausstehlich gemacht hat.

Im Gespräch bleiben, aber den Konflikt dabei (mit halbwegs zivilisierten Mitteln) bis an den Punkt ausfechten, wo es richtig wehtut. Das ist die kühne Prämisse und vielleicht auch das utopische Moment des Buchs. Überzeugend motiviert wird die Konstellation nicht zuletzt durch den Einbruch der (außerliterarischen) Wirklichkeit in Form des Lockdowns, der auch Rebecca auf sich selbst zurückwirft und motiviert, mit dem Heroin aufzuhören. Diese Stelle der Geschichte gerät zuweilen arg therapeutisch und gefühlig.

Aber die (Selbst-)Reflexionen führen auch immer wieder zu exzellenten Pointen, etwa wenn Oscar sich seiner Ängstlichkeit als Sozialaufsteiger bewusst wird und bemerkt, dass er zwar überall Feinde witterte, aber: „An die Frauen hatte ich nicht gedacht. An ein politisch korrektes Liebesleben. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass man in dem Bereich aufpassen muss. Ich hatte das Übel nicht kommen sehen. Ich hatte an alles gedacht – nur nicht an die Frauen. Niemand hat an die Frauen gedacht. Wir hatten Schiss vor dem Fiskus, den Rechtsextremen, den Schwarzen, den Juden, vor Twitter. Aber vor den Frauen! Wir haben die Gefahr nicht gesehen.“

Gelegentlich stolpert man über einzelne Idiome, die wohl unbefangene Umgangssprache signalisieren wollen, aber eher gestelzt und uneigentlich wirken. „Nicht ich drehe frei. Sondern die Welt“, sagt Rebecca gegen Ende. Der Satz scheppert wie schief gescriptetes Reality-TV. Stimmig stilisierte Umgangssprache ist ja eine Königsdisziplin der Literatur, erst recht, wenn sie das Vulgäre, Proletarische einschließt. John Fante etwa konnte das meisterhaft, weil er der Fantasie seiner Erzähler so rückhaltlos die Zügel schießen lässt, dass ihre Sprache noch nach bald einem Jahrhundert frisch klingt.

Wäre man eine literarische Figur von Virginie Despentes und hätte die Möglichkeit seiner Autorin mal genauso offen die Meinung zu sagen, wie es die Freunde in „Liebes Arschloch“ untereinander tun, käme wohl so etwas heraus: „Hör mal, ist ja im Großen und Ganzen schon reizend, was Du mir so alles anerfunden hast, nur geht es mir ein bisschen auf die Eier, dass ich ständig reden muss wie Pippi Langstrumpf aus der Banlieue, die in den Topf mit bourgeoisem Zaubertrank gefallen ist. Sich als arrivierter Kulturbetriebssack selbst beim Bewältigen seiner Traumata zuhören zu müssen, ist auf Dauer auch enervierend. Aber wie Du mit uns das widersprüchliche Panorama einer an so vielen Stellen wunden Gesellschaft malst, ist schon ziemlich große Klasse, ich gebe es zu. Vielleicht suchst Du Dir fürs nächste Mal noch ’nen Lektor, der die kitschigsten Aha-Erlebnisse aus der Selbsthilfe streicht. Dass uns zur Weltlage eher Floskeln einfallen und über einige politische Untiefen schnoddrig hinweggemeint wird, dämpft manchmal ein bisschen den Spaß. Andererseits nimmst Du uns als komplizierte Lebewesen ernst, selbst die Männer unter uns. Das verrät ein großes Herz.“

In Billy Wilders „The Apartment“ bekommt Jack Lemmon in der Hauptrolle als C.C. Baxter den jiddisch-amerikanischen Ratschlag: „Be a Mensch!“ Wer erzählen will, wie man das schafft, der darf niemals predigen, sondern muss vor allem sehr gut erzählen. Als Erster-Schritte-Ratgeber „How To Become a Mensch in the 21. Century“ wäre „Liebes Arschloch“ durchaus brauchbar. Was kann man Besseres von Kunst sagen?

JULIANE LIEBERT

Sie nimmt uns als komplizierte

Lebewesen ernst,

das verrät ein großes Herz

Niemals differenziert mit zaghaft verwechseln: Virginie Despentes.

Foto: JF PAGA

Virginie Despentes: Liebes Arschloch. Aus dem Französischen von Ina Kronenberger und Tatjana Michaelis.

Kiepenheuer & Witsch, Köln 2023. 336 Seiten,

24 Euro.

DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München

Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de