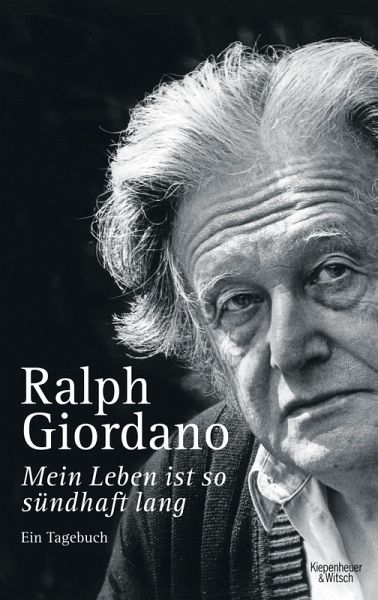

Mein Leben ist so sündhaft lang (eBook, ePUB)

Ein Tagebuch

Versandkostenfrei!

Sofort per Download lieferbar

Statt: 19,95 €**

16,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenken

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Brillant geschrieben und von bestechender Eindeutigkeit - Ralph Giordanos Tagebuch »Ich kann nicht leben, ohne zu schreiben«, vertraut Ralph Giordano seinem Tagebuch an, aber er kann auch nicht leben, ohne die Stimme zu erheben, wenn Unrecht geschieht. Ein Jahr lang protokolliert Giordano, was ihn beschäftigt, aufregt und bewegt - vielleicht sein persönlichstes Buch. Ein Jahr lang, vom Geburtstag 2009 bis zum Geburtstag 2010, hat der große deutsche Publizist und Schriftsteller sich und seine Zeit kritisch und selbstkritisch unter die Lupe genommen. Dabei hat er ganz genau hingeschaut. Ob ...

Brillant geschrieben und von bestechender Eindeutigkeit - Ralph Giordanos Tagebuch »Ich kann nicht leben, ohne zu schreiben«, vertraut Ralph Giordano seinem Tagebuch an, aber er kann auch nicht leben, ohne die Stimme zu erheben, wenn Unrecht geschieht. Ein Jahr lang protokolliert Giordano, was ihn beschäftigt, aufregt und bewegt - vielleicht sein persönlichstes Buch. Ein Jahr lang, vom Geburtstag 2009 bis zum Geburtstag 2010, hat der große deutsche Publizist und Schriftsteller sich und seine Zeit kritisch und selbstkritisch unter die Lupe genommen. Dabei hat er ganz genau hingeschaut. Ob es um Bundeswehreinsätze in Afghanistan, Aufstände in Teheran, den Einsturz des Kölner Stadtarchivs, eine Huldigung an Herta Müller oder Einblicke in seine persönliche Arbeitsweise geht - es sind Aufzeichnungen, die zeigen, wie eng verbunden dieses Leben mit den großen Strömungen und Bewegungen unserer Zeit ist. Gleichzeitig aber gestatten sie einen tiefen Einblick ins Private, ohne Voyeure zu bedienen oder den Mutterwitz des Autors zu verbergen. Was den rastlosen 87-Jährigen jung hält, ist die Verteidigung jener Staats- und Gesellschaftsordnung, in der er sich nach den bitteren Erfahrungen seiner Jugend in Hitler-Deutschland einzig sicher fühlt: der demokratischen Republik, dem demokratischen Verfassungsstaat. Wann immer er sie bedroht wähnt, ob von rechts, von links oder von radikalen Muslimen, ist der scharfsichtige und unbestechliche Zeitzeuge zur Stelle. Seine offene Kritik an anti-emanzipatorischen und menschenrechtsfeindlichen Erscheinungen innerhalb der türkisch-muslimischen Parallelgesellschaften hat den versandeten Diskurs über das Integrations- und Migrationsproblem in Deutschland auf eine neue öffentliche Ebene gehoben. Diese Auseinandersetzung mit deutschen Multikulti-Illusionisten und integrationsabstinenten Muslimen führt Giordano an der Seite kritischer Muslime. Dass sich damit der Gefahrenpegel für ihn erhöht hat, nimmt er hin.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.