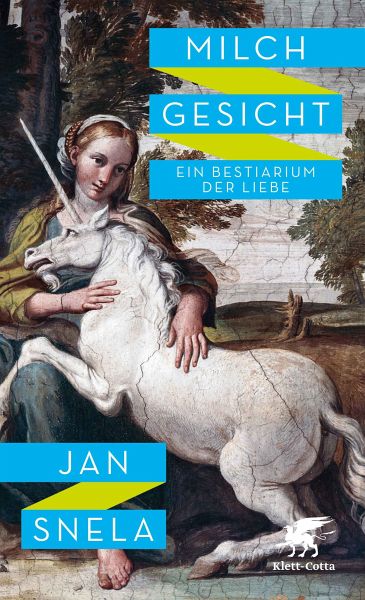

Milchgesicht (eBook, ePUB)

Ein Bestiarium der Liebe

Versandkostenfrei!

Sofort per Download lieferbar

Statt: 17,95 €**

13,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenken

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Tiefgründige Sprachpoesie und liebevolle Alltagsbeschreibungen gehen bei Jan Snela eine gelungene Liaison ein. Er sucht in seinen Geschichten Skurrilität und Schönheit in schiefen Bildern, wenn er Katzenfutter essenden Zimmermännern, Studenten verführenden Hermelinen und in Milch badenden, gehörnten Wellnessmaniacs durch ihre Welt folgt.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.