Mit anderen Worten (eBook, ePUB)

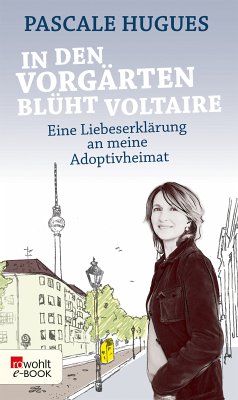

Wie ich mich ins Italienische verliebte

Übersetzer: Knapp, Margit

Versandkostenfrei!

Sofort per Download lieferbar

Statt: 14,95 €**

12,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Eine faszinierende Liebesgeschichte zwischen Schriftstellerin und Sprache Die amerikanische Bestsellerautorin Jhumpa Lahiri («Das Tiefland», «Einmal im Leben») hat sich auf ein gewagtes Experiment eingelassen: Als Sprecherin zweier Sprachen, Englisch und Bengalisch, machte sie sich auf, eine dritte so gut zu lernen, dass sie nicht nur fließend sprechen, sondern sogar darin schreiben konnte - Italienisch. In «Mit anderen Worten» erzählt sie die faszinierende Geschichte dieses kulturellen und linguistischen Abenteuers. Aufgewachsen mit Bengalisch in der Familie und Englisch in Schule und...

Eine faszinierende Liebesgeschichte zwischen Schriftstellerin und Sprache Die amerikanische Bestsellerautorin Jhumpa Lahiri («Das Tiefland», «Einmal im Leben») hat sich auf ein gewagtes Experiment eingelassen: Als Sprecherin zweier Sprachen, Englisch und Bengalisch, machte sie sich auf, eine dritte so gut zu lernen, dass sie nicht nur fließend sprechen, sondern sogar darin schreiben konnte - Italienisch. In «Mit anderen Worten» erzählt sie die faszinierende Geschichte dieses kulturellen und linguistischen Abenteuers. Aufgewachsen mit Bengalisch in der Familie und Englisch in Schule und Alltag der USA, fühlte sich Lahiri in keiner der beiden Sprachen jemals ganz zu Hause. Doch dann, während einer Florenzreise 1994, entflammte eine leidenschaftliche Affäre mit dem Italienischen - einer Sprache, die neue Freiheit, Abenteuer und Unabhängigkeit verhieß. Über Jahre hinweg hielt sie die Flamme am Brennen, bis sie schließlich 2013 Hals über Kopf mit ihrer Familie nach Rom zog. Nun wurde aus der Leidenschaft ein ernsthaftes Unterfangen ... Einfühlsam und präzise setzt sich Lahiri mit der Fremdheit einer neuen Sprache und Kultur auseinander, die langsam zur eigenen wird. Dabei berührt sie universelle Fragen nach Heimat, Identität und Zugehörigkeit. Ein zutiefst persönliches Buch und eine Liebeserklärung an die Macht der Sprache.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

buecher-magazin.deZweisprachig aufgewachsen, habe sie sich, bekennt Jhumpa Lahiri in diesem Buch, weder in ihrer Muttersprache, dem Bengalischen, noch in ihrer "Stiefmuttersprache", dem Englischen, je wirklich vollständig zu Hause gefühlt. Eine erstaunliche Aussage einer Autorin, die in Amerika aufwuchs und zu den skrupulösesten Prosa-Sprachkünstlern zählt, die in der englischsprachigen Literatur zu finden sind. Nun hat sie zum ersten Mal ein Buch tatsächlich "mit anderen Worten" - nämlich jenen einer anderen Sprache - geschrieben, das außerdem Lahiris erstes Non-Fiction-Buch ist. Sie erzählt darin von ihrer jahrelangen, beinahe obsessiven Beschäftigung mit dem Italienischen, die irgendwann in dem Entschluss gipfelte, ganz nach Italien zu ziehen. Ein paar Jahre lebte sie mit ihrer Familie in Rom, um völlig einzutauchen in das fremde Sprachelement. Ihr neues Buch, auf Italienisch geschrieben, ist die Frucht jener Erfahrung. Es ist jedoch kein banaler Selbsterfahrungstrip, auch wenn die Autorin darin von nichts anderem schreibt als von ihren eigenen Erlebnissen, Gedanken und Empfindungen. In der ihr eigenen, gründlich beobachtenden Art hat Jhumpa Lahiri eine erhellende Meditation über Sprache und Identität verfasst, aus der man ganz nebenbei auch noch eine Menge über das Italienische lernt.

buecher-magazin.deZweisprachig aufgewachsen, habe sie sich, bekennt Jhumpa Lahiri in diesem Buch, weder in ihrer Muttersprache, dem Bengalischen, noch in ihrer "Stiefmuttersprache", dem Englischen, je wirklich vollständig zu Hause gefühlt. Eine erstaunliche Aussage einer Autorin, die in Amerika aufwuchs und zu den skrupulösesten Prosa-Sprachkünstlern zählt, die in der englischsprachigen Literatur zu finden sind. Nun hat sie zum ersten Mal ein Buch tatsächlich "mit anderen Worten" - nämlich jenen einer anderen Sprache - geschrieben, das außerdem Lahiris erstes Non-Fiction-Buch ist. Sie erzählt darin von ihrer jahrelangen, beinahe obsessiven Beschäftigung mit dem Italienischen, die irgendwann in dem Entschluss gipfelte, ganz nach Italien zu ziehen. Ein paar Jahre lebte sie mit ihrer Familie in Rom, um völlig einzutauchen in das fremde Sprachelement. Ihr neues Buch, auf Italienisch geschrieben, ist die Frucht jener Erfahrung. Es ist jedoch kein banaler Selbsterfahrungstrip, auch wenn die Autorin darin von nichts anderem schreibt als von ihren eigenen Erlebnissen, Gedanken und Empfindungen. In der ihr eigenen, gründlich beobachtenden Art hat Jhumpa Lahiri eine erhellende Meditation über Sprache und Identität verfasst, aus der man ganz nebenbei auch noch eine Menge über das Italienische lernt.