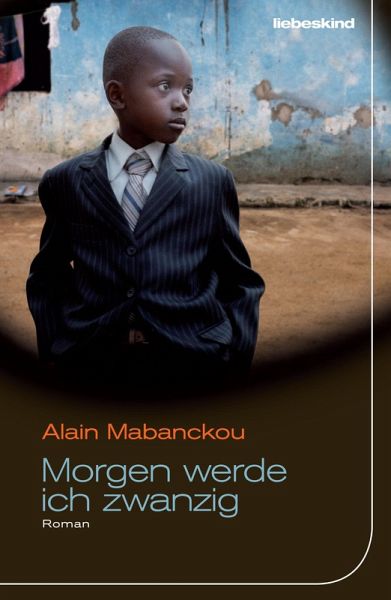

Morgen werde ich zwanzig (eBook, ePUB)

Roman

Übersetzer: Fock, Holger; Müller, Sabine

Versandkostenfrei!

Sofort per Download lieferbar

Statt: 22,00 €**

14,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Pointe-Noire, Ende der Siebzigerjahre. Der Kongo hat längst seine Unabhängigkeit erlangt, und der zehnjährige Michel strebt danach, es seinem Heimatland gleichzutun. Aber während die Radionachrichten vom Sturz des persischen Schahs berichten und von der Vertreibung der Roten Khmer, muss Michel sich um seine eigenen Krisenherde kümmern. Seine zwölfjährige Freundin Caroline verlangt mehr Aufmerksamkeit und droht, ihn für einen Angeber aus der Fußballmannschaft zu verlassen. Sein Onkel René, selbst ernannter kapitalistischer Kommunist, kommt zwar für Michels Schulbildung auf, schielt a...

Pointe-Noire, Ende der Siebzigerjahre. Der Kongo hat längst seine Unabhängigkeit erlangt, und der zehnjährige Michel strebt danach, es seinem Heimatland gleichzutun. Aber während die Radionachrichten vom Sturz des persischen Schahs berichten und von der Vertreibung der Roten Khmer, muss Michel sich um seine eigenen Krisenherde kümmern. Seine zwölfjährige Freundin Caroline verlangt mehr Aufmerksamkeit und droht, ihn für einen Angeber aus der Fußballmannschaft zu verlassen. Sein Onkel René, selbst ernannter kapitalistischer Kommunist, kommt zwar für Michels Schulbildung auf, schielt aber unverhohlen auf das Erbe der verstorbenen Großmutter. Und zu allem Überfluss hat ein Schamane Michels Mutter eingeredet, dass sie keine weiteren Kinder bekommen könne, weil ihr Sohn den Schlüssel zu ihrem Bauch versteckt habe ... In seinem Roman "Morgen werde ich zwanzig" zeichnet Alain Mabanckou anhand einer fantasievollen, hochkomischen Familiengeschichte das Porträt eines Kontinents, der sich zwischen kolonialer Vergangenheit und einstigen Freiheitsträumen neu erfinden musste.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

buecher-magazin.deAlain Mabanckou kehrt an den Ort seiner Kindheit zurück: Point Noire in der (noch sozialistischen) Republik Kongo. Hier wächst der 10jährige Michel mit seiner Mutter Pauline auf und ihm verleiht der Autor seine Erzählstimme. Michels Stiefvater lebt nur tageweise bei seiner Zweitfamilie - herrliche Momente für den Jungen, der seinen Papa Roger gern öfter daheim sähe. Stattdessen trifft man dort häufiger Onkel René, der sich selbst als kapitalistischen Kommunisten bezeichnet und dem Jungen zwar Klassenkampf und Proletariat erklärt, vor allem aber am eigenen Besitz interessiert ist. Als Papa Roger eines Tages ein Radio mitbringt, zieht heimlich die große weite Welt in Michels Zuhause ein. Die 1970er neigen sich ihrem Ende zu: der persische Schah wird gestürzt, die roten Khmer vertrieben und Diktator Idi Amin gelingt die Flucht nach Saudi Arabien. Und so blickt der Leser mit Michels kindlichen Augen auf das Weltgeschehen, seine Freundin Caroline und natürlich seinen Familienalltag, denn der Junge erzählt einfach, was er sieht und oft nicht deuten kann. Auch in der Familie mangelt es nicht an dramatischen Geschehnissen, denn ein Schamane diagnostiziert die jahrelange Unfruchtbarkeit von Michels Mutter als Werk des eigenen Sohnes.

buecher-magazin.deAlain Mabanckou kehrt an den Ort seiner Kindheit zurück: Point Noire in der (noch sozialistischen) Republik Kongo. Hier wächst der 10jährige Michel mit seiner Mutter Pauline auf und ihm verleiht der Autor seine Erzählstimme. Michels Stiefvater lebt nur tageweise bei seiner Zweitfamilie - herrliche Momente für den Jungen, der seinen Papa Roger gern öfter daheim sähe. Stattdessen trifft man dort häufiger Onkel René, der sich selbst als kapitalistischen Kommunisten bezeichnet und dem Jungen zwar Klassenkampf und Proletariat erklärt, vor allem aber am eigenen Besitz interessiert ist. Als Papa Roger eines Tages ein Radio mitbringt, zieht heimlich die große weite Welt in Michels Zuhause ein. Die 1970er neigen sich ihrem Ende zu: der persische Schah wird gestürzt, die roten Khmer vertrieben und Diktator Idi Amin gelingt die Flucht nach Saudi Arabien. Und so blickt der Leser mit Michels kindlichen Augen auf das Weltgeschehen, seine Freundin Caroline und natürlich seinen Familienalltag, denn der Junge erzählt einfach, was er sieht und oft nicht deuten kann. Auch in der Familie mangelt es nicht an dramatischen Geschehnissen, denn ein Schamane diagnostiziert die jahrelange Unfruchtbarkeit von Michels Mutter als Werk des eigenen Sohnes.