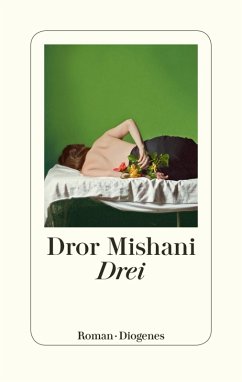

Nicht ich (eBook, ePUB)

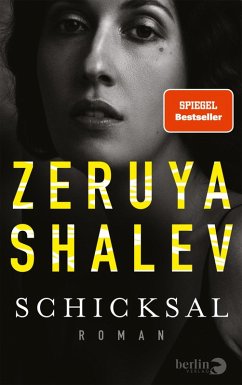

Roman Zeruya Shalevs literarisches Debüt

Übersetzer: Birkenhauer, Anne

Versandkostenfrei!

Sofort per Download lieferbar

Statt: 24,00 €**

13,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Wer weiß schon, was der Erzählerin in diesem halben Jahr wirklich geschah. Die junge Frau, die noch nicht einmal ihren Namen verrät, tischt uns eine Geschichte nach der anderen auf. Nur eins scheint klar: Sie hat Mann und Tochter für ihren Geliebten verlassen und nun zerbricht sie daran. Der Spiegel, den sie sich erzählend vorhält, scheint in Stücke gesprungen und in jeder Scherbe schillert eine andere Version. Trauer, Verlassenheit, Angst und Wut lassen sie die Welt als Apokalypse des Schmerzes erleben ... Als dieser provokante wie hochliterarische Klagegesang erschien, rief er in Isra...

Wer weiß schon, was der Erzählerin in diesem halben Jahr wirklich geschah. Die junge Frau, die noch nicht einmal ihren Namen verrät, tischt uns eine Geschichte nach der anderen auf. Nur eins scheint klar: Sie hat Mann und Tochter für ihren Geliebten verlassen und nun zerbricht sie daran. Der Spiegel, den sie sich erzählend vorhält, scheint in Stücke gesprungen und in jeder Scherbe schillert eine andere Version. Trauer, Verlassenheit, Angst und Wut lassen sie die Welt als Apokalypse des Schmerzes erleben ... Als dieser provokante wie hochliterarische Klagegesang erschien, rief er in Israel wütende Empörung hervor. Erst jetzt, fast 30 Jahre später, scheint endlich die Zeit reif für dieses frühe literarische Meisterwerk einer Weltautorin. »Erst als ich >Schicksal<, meinen 7. Roman, geschrieben hatte, wagte ich, mein Debüt wieder zu lesen. Endlich spürte ich die Bereitschaft, ihn als Teil von mir anzunehmen, auch wenn er nicht ich ist ... Ich konnte meine wilde und gebeutelte Heldin ins Herz schließen und Mitgefühl für sie empfinden. Als ich begann, den Roman für Sie, mein treues deutsches Publikum, vorzubereiten, spürte ich, dass es nötig war, ihm ebenjene mütterliche Zuwendung zukommen zu lassen, die ich ihm vor dreißig Jahren nicht hatte geben können. Ich tauchte noch einmal in seine Welt ein und versuchte, auf dem Zeitstrahl zurückzukehren und der jungen Autorin, die ich damals war, die Hand zu reichen.« Zeruya Shalev

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.