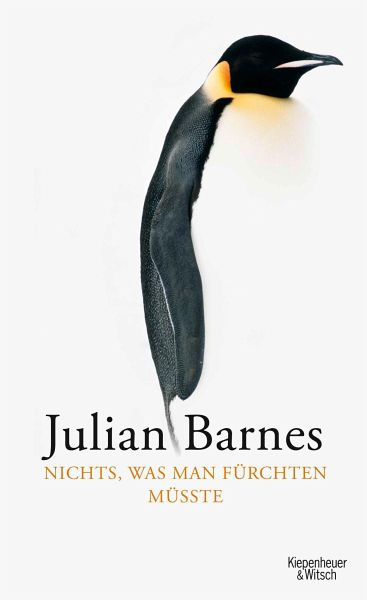

Nichts, was man fürchten müsste (eBook, ePUB)

Versandkostenfrei!

Sofort per Download lieferbar

Statt: 19,95 €**

10,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Nichts, was man fürchten müsste - Julian Barnes' bewegende und philosophische Auseinandersetzung mit der Sterblichkeit, dem Tod und der Angst davor. »Ich glaube nicht an Gott, aber ich vermisse ihn.« Mit brillantem Scharfsinn, Witz und Einfühlungsvermögen setzt sich Julian Barnes mit einem Thema auseinander, das jeden ein Leben lang betrifft: unsere Sterblichkeit und die provokativen Gedanken und aufrüttelnden Ereignisse auf dem Weg zum Ende. Eigentlich müsste man sich nicht davor fürchten. Wirklich nicht? Die Angst vor dem Tod treibt Julian Barnes seit seiner Jugend um. Immer wieder ...

Nichts, was man fürchten müsste - Julian Barnes' bewegende und philosophische Auseinandersetzung mit der Sterblichkeit, dem Tod und der Angst davor. »Ich glaube nicht an Gott, aber ich vermisse ihn.« Mit brillantem Scharfsinn, Witz und Einfühlungsvermögen setzt sich Julian Barnes mit einem Thema auseinander, das jeden ein Leben lang betrifft: unsere Sterblichkeit und die provokativen Gedanken und aufrüttelnden Ereignisse auf dem Weg zum Ende. Eigentlich müsste man sich nicht davor fürchten. Wirklich nicht? Die Angst vor dem Tod treibt Julian Barnes seit seiner Jugend um. Immer wieder umkreist er das Thema in seiner ganzen Unerbittlichkeit und Hoffnungslosigkeit, denn er glaubt nicht an Gott, vermisst ihn aber. Neugierig und um Erkenntnis bemüht, sucht er in Kunst, Literatur, Naturwissenschaften und Musik nach Antworten. Barnes erzählt auch die anekdotenreiche Geschichte vom Leben und Sterben seiner sehr britisch zugeknöpften Familie. Doch seine wahren geistigen Vorfahren sind für ihn Schriftsteller und Komponisten wie Stendhal, Flaubert und Strawinsky. Mit ihnen erörtert er scharfsinnig und verängstigt, flapsig und tröstlich, ironisch und ernsthaft die Angst vor dem Treppenlift, den Blick in den Abgrund, das Wie und Wo und Wann. Und hat so ein aufregendes, berührendes Buch über die letzten Dinge geschrieben.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.