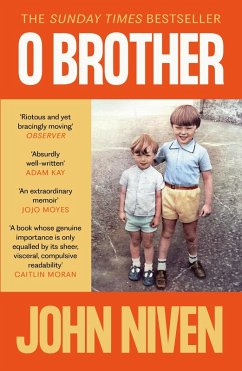

AN INSTANT SUNDAY TIMES BESTSELLER SHORTLISTED FOR THE GORDON BURN PRIZE A GUARDIAN BEST MEMOIR OF 2023 A WATERSTONES BEST BOOK OF 2023 AN iNEWS BEST BOOK TO GIFT John Niven's little brother Gary was fearless, popular, stubborn, handsome, hilarious and sometimes terrifying. In 2010, after years of chaotic struggle against the world, he took his own life at the age of 42. Hoping for the best while often witnessing the worst, John, his younger sister Linda and their mother, Jeanette, saw the darkest fears they had for Gary played out in drug deals, prison and bankruptcy. While his life spiralled downward and the love the Nivens shared was tested to its limit, John drifted into his own trouble in the music industry, a world where excess was often a marker of success. Tracking the lives of two brothers in changing times - from illicit cans of lager in 70s sitting rooms to ecstasy in 90s raves - O Brother is a tender, affecting and often uproariously funny story. It is about the bonds of family and how we try to keep the finest of those we lose alive. It is about black sheep and what it takes to break the ties that bind. Fundamentally it is about how families survive suicide, 'that last cry, from the saddest outpost.'

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D ausgeliefert werden.