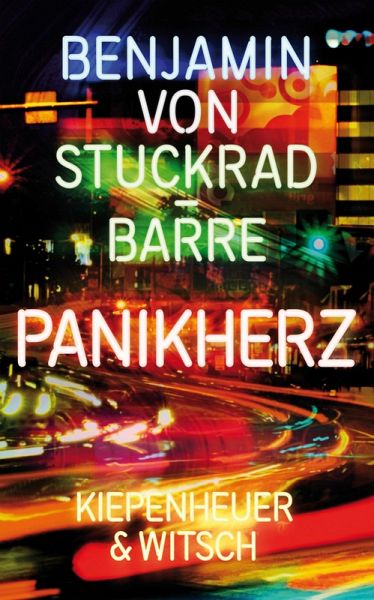

Panikherz (eBook, ePUB)

Sofort per Download lieferbar

Statt: 22,99 €**

9,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Abschied von der Nacht: Benjamin von Stuckrad-Barres Comeback! Er wollte genau da rein: zu den Helden, in die rauschhaften Nächte - dahin, wo die Musik spielt. Erst hinter und dann auf die Bühne. Unglaublich schnell kam er an, stürzte sich hinein und ging darin fast verloren. Udo Lindenbergs rebellische Märchenlieder prägten und verführten ihn, doch Udo selbst wird Freund und später Retter. Benjamin von Stuckrad-Barre erzählt eine Geschichte, wie man sie sich nicht ausdenken kann: Er wollte den Rockstar-Taumel und das Rockstar-Leben, bekam beides und folgerichtig auch den Rockstar-Abst...

Abschied von der Nacht: Benjamin von Stuckrad-Barres Comeback! Er wollte genau da rein: zu den Helden, in die rauschhaften Nächte - dahin, wo die Musik spielt. Erst hinter und dann auf die Bühne. Unglaublich schnell kam er an, stürzte sich hinein und ging darin fast verloren. Udo Lindenbergs rebellische Märchenlieder prägten und verführten ihn, doch Udo selbst wird Freund und später Retter. Benjamin von Stuckrad-Barre erzählt eine Geschichte, wie man sie sich nicht ausdenken kann: Er wollte den Rockstar-Taumel und das Rockstar-Leben, bekam beides und folgerichtig auch den Rockstar-Absturz. Früher Ruhm, Realitätsverlust, Drogenabhängigkeit. Und nun eine Selbstfindung am dafür unwahrscheinlichsten Ort - im mythenumrankten »Chateau Marmont« in Hollywood, in das ihn Udo führte. Was als Rückzug und Klausur geplant war, erweist sich als Rückkehr ins Schreiben und in ein Leben als Roman. Drumherum tobt der Rausch, der Erzähler bleibt diesmal nüchtern. Schreibend erinnert er sich an seine Träume und Helden - und trifft viele von ihnen wieder. Mit Bret Easton Ellis inspiziert er einen Duschvorhang, er begegnet Westernhagen beim Arzt und Courtney Love in der Raucherecke und geht mit Thomas Gottschalk zum Konzert von Brian Wilson. Andere sind tot und werden doch gegenwärtig, Kurt Cobain, Helmut Dietl. Stuckrad-Barre erzählt mit seiner eigenen Geschichte zugleich die Geschichte der Popkultur der letzten 20 Jahre. »Panikherz« ist eine Reise in die Nacht, eine Suche nach Wahrheit, eine Rückkehr aus dem Nebel.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.