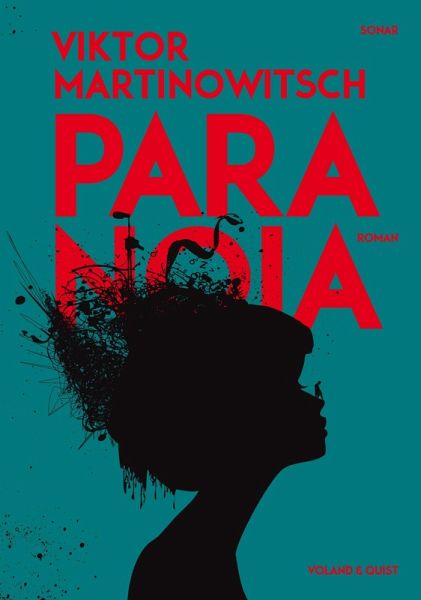

Paranoia (eBook, ePUB)

Versandkostenfrei!

Sofort per Download lieferbar

Statt: 12,00 €**

10,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Broschiertes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenken

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Ein totalitäres Regime im Osten Europas. Der junge Schriftsteller Anatoli lebt relativ unbehelligt - bis die geheimnisvolle Jelisaweta in sein Leben tritt, mit der er eine leidenschaftliche Affäre beginnt. Doch plötzlich ist Jelisaweta spurlos verschwunden und Anatoli wird vom allmächtigen Geheimdienst zum Gespräch gebeten. Einige Verhöre später löst sich die Grenze zwischen vermeintlicher Realität und Geheimdienstprosa auf. Die Paranoia schlägt zu. 'Paranoia', ein hochspannender politischer Thriller und eine tragische Geschichte von Liebe und Verrat, wirft nicht zuletzt ein Schlagli...

Ein totalitäres Regime im Osten Europas. Der junge Schriftsteller Anatoli lebt relativ unbehelligt - bis die geheimnisvolle Jelisaweta in sein Leben tritt, mit der er eine leidenschaftliche Affäre beginnt. Doch plötzlich ist Jelisaweta spurlos verschwunden und Anatoli wird vom allmächtigen Geheimdienst zum Gespräch gebeten. Einige Verhöre später löst sich die Grenze zwischen vermeintlicher Realität und Geheimdienstprosa auf. Die Paranoia schlägt zu. 'Paranoia', ein hochspannender politischer Thriller und eine tragische Geschichte von Liebe und Verrat, wirft nicht zuletzt ein Schlaglicht auf die Mechanismen eines totalitären Staates dreißig Jahre nach 1984. Mit einem Nachwort von Timothy Snyder.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.