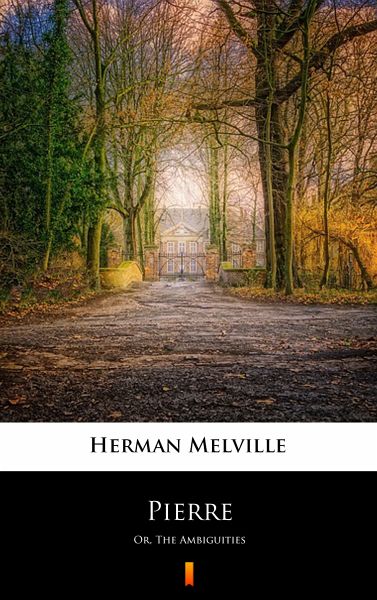

Pierre (eBook, ePUB)

Or, The Ambiguities

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

In America, in the rich family estate of Saddle Meadows, the Glendinning family leads a luxurious and carefree existence - Mrs. Glendinning rotates in the upper circles of local society; her son, Pierre, an athlete and a talented young writer who gained his first fame, is going to marry the lovely Lucy, whom he seems to have a crush on. But an accidental meeting with the mysterious beauty Isabel threatens to destroy Pierre's entire happy life, as she opens the veil of gloomy family secret.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.