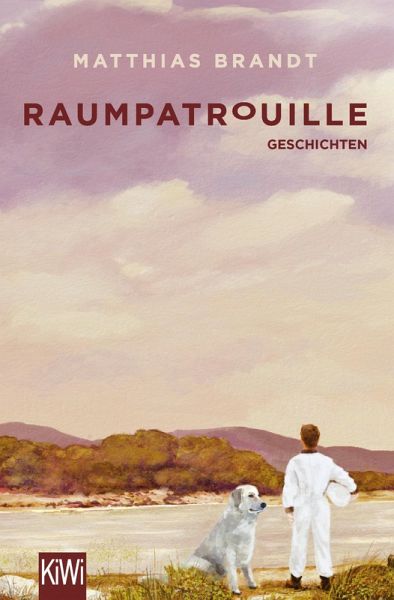

Raumpatrouille (eBook, ePUB)

Geschichten

Sofort per Download lieferbar

Statt: 18,00 €**

9,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Streifzüge im Astronautenkostüm Dieses Buch ist eine herrliche Überraschung: Matthias Brandt zeigt mit seinem literarischen Debüt, dass er nicht nur ein herausragender Schauspieler, sondern auch ein bemerkenswerter Autor ist. Die Geschichten in Matthias Brandts erstem Buch sind literarische Reisen in einen Kosmos, den jeder kennt, der aber hier mit einem ganz besonderen Blick untersucht wird: der Kosmos der eigenen Kindheit. In diesem Fall einer Kindheit in den Siebzigerjahren des letzten Jahrhunderts in einer kleinen Stadt am Rhein, die damals Bundeshauptstadt war. Einer Kindheit, die bev...

Streifzüge im Astronautenkostüm Dieses Buch ist eine herrliche Überraschung: Matthias Brandt zeigt mit seinem literarischen Debüt, dass er nicht nur ein herausragender Schauspieler, sondern auch ein bemerkenswerter Autor ist. Die Geschichten in Matthias Brandts erstem Buch sind literarische Reisen in einen Kosmos, den jeder kennt, der aber hier mit einem ganz besonderen Blick untersucht wird: der Kosmos der eigenen Kindheit. In diesem Fall einer Kindheit in den Siebzigerjahren des letzten Jahrhunderts in einer kleinen Stadt am Rhein, die damals Bundeshauptstadt war. Einer Kindheit, die bevölkert ist von einem manchmal bissigen Hund namens Gabor, von Herrn Vianden, mysteriösen Postboten, verschreckten Nonnen, kriegsbeschädigten Religionslehrern, einem netten Herrn Lübke von nebenan, bei dem es Kakao gibt und dem langsam die Worte ausgehen. Es gibt einen kauzigen Arbeitskollegen des Vaters, Herrn Wehner, einen Hausmeister und sogar einen Chauffeur, da der Vater gerade Bundeskanzler ist. Erzählt wird von komplizierten Fahrradausflügen, schwer bewachten Jahrmarktsbesuchen, monströsen Fußballniederlagen, skurrilen Arztbesuchen und von explodierenden und ebenso schnell wieder verlöschenden Leidenschaften wie z.B. dem Briefmarkensammeln. Nicht zuletzt lesen wir von gleichermaßen geheimnisumwobenen wie geliebten Eltern und einer Kindheit, zu der neben dem Abenteuer und der Hochstapelei auch Phantasie, Gefahr und Einsamkeit gehören. Ein Buch, das man nicht vergessen wird.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.