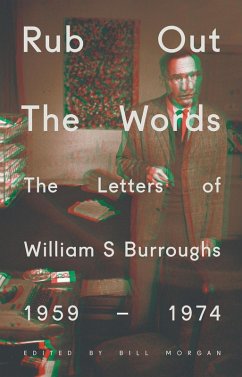

William Burroughs' life was often as extreme as his prose. This second volume of his letters documents the time after the notorious publication of Naked Lunch in 1959, as he drifted away from Kerouac, Ginsberg and the Beats and on towards new horizons in Europe and North Africa, moving from place to place in search of inspiration, or to avoid the law over his drug addiction and openly gay lifestyle. We see Brion Gysin gradually replace Ginsberg as Burroughs' most trusted confidant, as they explore ideas on mind control and language, and there is correspondence with Paul Bowles, Ian Sommerville, Timothy Leary and Norman Mailer, among many others. These letters show the creative surge that led to works such as the Nova Trilogy; Burroughs' brief fascination with Scientology; his desperation to kick his drug habit; his continuing dedication to the cut-up method, but also a gradual return to more narrative forms of writing as, in 1974, he prepared to return to New York.

Darkly funny, sharply perceptive and often shocking, these letters also reveal an open and curious side to Burroughs, in contrast to the familiar view of his isolated, itinerant life at this time. Rub Out the Words adds a new richness to our view of one of the most innovative artists of the twentieth century.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.