Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

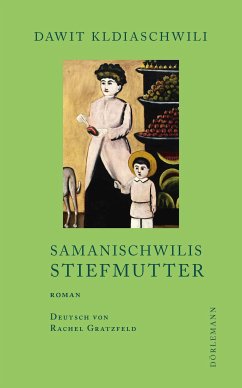

Dawit Kldiaschwilis Roman "Samanischwilis Stiefmutter"

Die "ältere Frau" hat sich herausgeputzt und steht, wie so oft, im Sonntagsstaat auf der Veranda des Friedensrichters. Ihr Sohn, ein Knabe von fünf Jahren, sieht mit seinen wachen schwarzen Augen "niedlich" aus. "Lebhaft und vergnügt" blickt er in die Welt und auf das "Volksgewimmel" um sich herum. Er ahnt nicht, "wie viel Unglück seine Geburt mit sich gebracht hatte". Und nur darum, wegen seiner Ahnungslosigkeit, behält er gute Laune. Auf dem Land, wie Dawit Kldiaschwili es 1896 in seinem georgischen Klassiker festgehalten hat, erscheint Aufstieg unmöglich, Abstieg mehr als wahrscheinlich. Jeder Wandel stellt keine bessere Zukunft in Aussicht, sondern das kleine Glück, das einem vielleicht zuteilwurde, in Frage. Und darin besteht das Problem, als sich Bekina Samanischwili am Anfang der Geschichte dazu entschließt, wieder zu heiraten. Der Wunsch nach Veränderung konnte kein gutes Ende nehmen: Die Dame auf der Veranda ist seine verarmte, um Almosen bettelnde Witwe.

Dabei hatte alles so gut angefangen. Platon, der Sohn Bekinas, wirkt zunächst wie ein Gutsherr aus einem Horazischen Landlobgedicht. Er dankt dem "Allmächtigen" für das "karge tägliche Brot", ist "froh über das bisschen und glücklich mit dem Wenigen", arbeitet klaglos und fleißig tagein und tagaus. "In seiner Familie herrschte vollkommene Zufriedenheit", auch weil alle wissen, dass es anderen noch viel schlechter geht. Als Alleinerbe hält er den spärlichen Besitz zusammen. Nur so kommt die Familie halbwegs gut über die Runden. Dann stirbt seine Mutter, und der Vater will partout eine neue Frau. Würde Bekina mit der Stiefmutter einen Sohn zeugen, müsste das Land geteilt werden. Eine Alternative scheint undenkbar. Zum Leben hätten sie dann zu wenig, zum Sterben zu viel. Platon versucht seinen Vater von den Heiratsplänen abzuhalten. Der Alte, der sich in der Phantasie eines wohlhabenden Landadligen gefällt, bleibt störrisch. Da entschließt sich der Sohn, selbst den Kuppler zu spielen und eine Frau zu suchen: eine zweifache kinderlose Witwe, die einige Jahre mit ihren Ehemännern verbracht hat, so dass ihre Unfruchtbarkeit als erwiesen gelten darf.

Der pragmatische Plan kommt allen entgegen. In dieser Geschichte leistet sich niemand romantische Vorstellungen von inniger Liebe. Alles bestimmend sind Äußerlichkeiten. Ansehen, Scham und Ehre gelten viel. Auch wenn es sich augenscheinlich um Prätention handelt, muss Platon seine Reise auf einem Pferd antreten, einer Mähre mit wundgescheuertem Rücken, bei der man froh sein darf, wenn sie sich allein auf den Beinen hält. Die Brautschau gerät zur Odyssee voller Peinlichkeiten. Gemeinsam mit seinem feier- und streitlustigen Schwager stolpert Platon von einem Missgeschick ins nächste. Dabei zeigt er zunehmend seine seelischen Abgründe: Zorn, Wut, Dünkel treten an die Stelle von bescheidener Zufriedenheit - auch dieses gute Gefühl muss man sich gönnen können. Noch einmal hat Platon das Gefühl, dass Gott ihm gnädig sei, als er die passende Kandidatin gefunden hat. Es ist, als ginge ein letztes Aufatmen durch die Geschichte.

Es gibt Bücher, deren Ende nicht verraten werden darf. Dieser Roman zählt nicht dazu. Das Ende ist trostlos. Ein ums andere Mal erweisen sich die Bemühungen um ein glücklicheres Leben als vergeblich. Mehr noch: Der Versuch, alles so zu lassen, wie es ist, verschlimmert die Situation. Für ein Happy End wäre hier kein Platz. Inmitten der Moderne, die in der Zeit um 1900 eskaliert, bewegen wir uns in den Grenzen einer traditionalen Gesellschaft. Der Alltag der "Herbstfürsten", jener verarmten Landadligen, die nur für kurze Zeit nach der Ernte standesgemäß leben, ist ebenso wie das Dasein der Landbevölkerung geprägt von Mangel. In diesem Milieu entwickelt sich Fortschrittseuphorie so wenig wie Angstlust vor dem Ende. Die Welt rast nicht auf den Abgrund zu, sondern treibt im Zustand des Niedergangs dahin.

Gleichwohl verströmt der Roman eine tiefe Behaglichkeit. Die Figuren mögen ihre Façon verlieren, der Erzähler nicht. Der erste Satz gibt den Ton vor: "Bekina Samanischwilli war, wen wundert's!, ein mittelloser Landadliger, ein ziemlich mittelloser sogar." Kldiaschwilis Sprache verfügt in der Übersetzung von Rachel Gratzfeld über ein feines Gespür für Rhythmus und Timing. Die formale Stimmigkeit, die nie ausgestellt wird, sondern der prosaischen Lebenssituation entspricht, verstärkt einerseits den Eindruck der Ausweglosigkeit. Hier passt jeder Satz, und so scheint es, als könne in dieser erzählerischen Welt gar nichts anders sein. Andererseits fügt und rundet sich alles so, dass die Bitternis und Verzweiflung der Figuren nicht über die Geschichte herrschen. Am seinem Lebensende erwiderte Kldiaschwili auf die Kritik, er mache sich über seine Figuren lustig, fassungslos, er habe "mit schmerzendem Herzen und voller Mitleid" über sie geschrieben: "Mein ganzes Leben hat mich allein die Liebe zu den Menschen geleitet." Von dieser Fürsorge zeugt die Form der Erzählung, die ihre Figuren nie aufgibt oder verrät.

STEFFEN MARTUS

Dawit Kldiaschwili: "Samanischwilis Stiefmutter". Roman.

Aus dem Georgischen und mit einem Nachwort von Rachel Gratzfeld. Dörlemann Verlag, Zürich 2018. 160 S., geb., 20,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

»Kldiaschwilis Sprache verfügt in der Übersetzung von Rachel Gratzfeld über ein feines Gespür für Rhythmus und Timing.« Steffen Martus / Frankfurter Allgemeine Zeitung

»Ein Lesevergnügen ... Was Platon an Wutausbrüchen und Verzweiflung erlebt, hat der Autor, der aus einer verarmten Familie aus dem georgischen Kleinadel stammt, mit viel Ironie, Witz und Mitgefühl dargestellt.« Erika Achermann / St. Galler Tagblatt

»Humorvoller-melancholischer Kurzroman« Tina Schraml / BÜCHERmagazin

»Welche Strukturen eine fatalistische Untertanenmentalität begünstigen, beschreibt Dawit Kldiaschwili mit groteskem Humor in seiner Novelle Samanischwilis Stiefmutter.« Hans-Dieter Grünefeld / Buchkultur

»Ein lebendiges, humorvolles und dabei liebenswert einfühlsames Porträt des gesellschaftlichen Milieus, dem der Autor selbst entstammte.« Susanne Rikl / KommBuch.com

»Samanischwilis Stiefmutter ist ein Klassiker, die dramatisierte Fassung ist noch heute gern gesehen auf georgischen Bühnen. Die Tragikomik erinnert an Werke von hier bekannteren russischen AutorInnen, eine himmeltraurige Geschichte wird unterhaltend erzählt. Es ist eine alte, immer aktuelle Geschichte, und wem sie zustößt, ist übel dran: Die Zeche zahlen immer die Falschen.« Kathrina Straub / P.S.

»Kldiaschwilis Sprache verfügt in der Übersetzung von Rachel Gratzfeld über ein feines Gespür für Rhythmus und Timing.« Steffen Martus / Frankfurter Allgemeine Zeitung

»Ein Lesevergnügen ... Was Platon an Wutausbrüchen und Verzweiflung erlebt, hat der Autor, der aus einer verarmten Familie aus dem georgischen Kleinadel stammt, mit viel Ironie, Witz und Mitgefühl dargestellt.« Erika Achermann / St. Galler Tagblatt

»Humorvoller-melancholischer Kurzroman« Tina Schraml / BÜCHERmagazin

»Welche Strukturen eine fatalistische Untertanenmentalität begünstigen, beschreibt Dawit Kldiaschwili mit groteskem Humor in seiner Novelle Samanischwilis Stiefmutter.« Hans-Dieter Grünefeld / Buchkultur

»Ein lebendiges, humorvolles und dabei liebenswert einfühlsames Porträt des gesellschaftlichen Milieus, dem der Autor selbst entstammte.« Susanne Rikl / KommBuch.com

»Samanischwilis Stiefmutter ist ein Klassiker, die dramatisierte Fassung ist noch heute gern gesehen auf georgischen Bühnen. Die Tragikomik erinnert an Werke von hier bekannteren russischen AutorInnen, eine himmeltraurige Geschichte wird unterhaltend erzählt. Es ist eine alte, immer aktuelle Geschichte, und wem sie zustößt, ist übel dran: Die Zeche zahlen immer die Falschen.« Kathrina Straub / P.S.