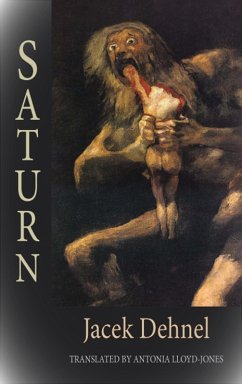

Saturn is a fictionalised version of the personal life of the great Spanish Painter Goya. The story is narrated by Goya, his son Javier and his grandson Mariano. The deeply flawed relationship between the three generations produce an atmosphere of psychological tension.The story is built around the theory that Goya's horrific series of Black Paintings were in fact the work of his son Javier, and were Javier's way of expressing his feelings about his father. Each of the paintings features as an illustration within the book. Saturn will appeal to readers of historical novels and anyone interested in Goya, his work and art in general.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.