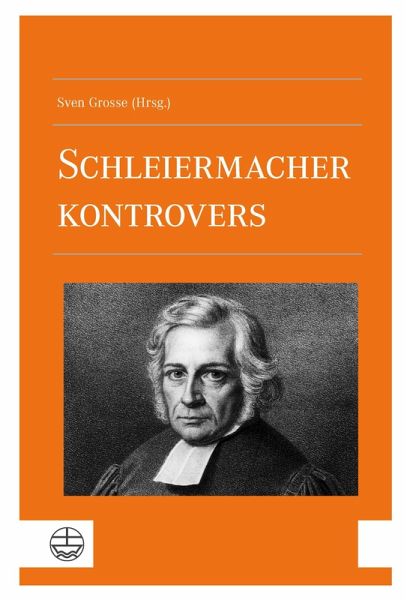

Schleiermacher kontrovers (eBook, PDF)

Sofort per Download lieferbar

Statt: 34,00 €**

28,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Broschiertes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Friedrich Schleiermacher, einst der Kirchenvater des 19. Jahrhunderts genannt, wurde im 20. Jahrhundert mit dem energischen Einspruch von Karl Barth und Emil Brunner konfrontiert. Mittlerweile ist er in der deutschen protestantischen Theologie und Kirche einflussreicher denn je. Mehrere Beiträge dieses Bandes nehmen die Kritik Barths wieder auf und bringen neue Einwände vor. Andere Beiträge widmen sich der Analyse oder der Verteidigung von Schleiermachers Theologie. Das Ziel dieses Bandes ist, eine offene und kritische Diskussion in der deutschen Theologie und Kirche anzuregen. Mit Beiträg...

Friedrich Schleiermacher, einst der Kirchenvater des 19. Jahrhunderts genannt, wurde im 20. Jahrhundert mit dem energischen Einspruch von Karl Barth und Emil Brunner konfrontiert. Mittlerweile ist er in der deutschen protestantischen Theologie und Kirche einflussreicher denn je. Mehrere Beiträge dieses Bandes nehmen die Kritik Barths wieder auf und bringen neue Einwände vor. Andere Beiträge widmen sich der Analyse oder der Verteidigung von Schleiermachers Theologie. Das Ziel dieses Bandes ist, eine offene und kritische Diskussion in der deutschen Theologie und Kirche anzuregen. Mit Beiträgen von Heinrich Assel, Sven Grosse, Vasile Hristea, Harald Seubert, Notger Slenczka und Daniel von Wachter. [Schleiermacher Controversial] Friedrich Schleiermacher, who was once called the >church father of the 19th century<, in the 20th century was opposed by Karl Barth and Emil Brunner. Meanwhile in German Protestant theology and church he is more influential than ever. Several contributions to this volume launch a new critique, developing Barth's critique or raising new objections. Other contributions dedicate analyse or defend Schleiermacher's theology. The objective of this volume is to contribute to the discussion in German theology and church.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.