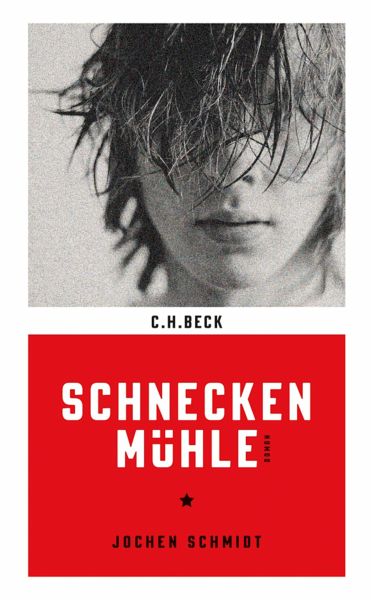

Schneckenmühle (eBook, ePUB)

Langsame Runde

Sofort per Download lieferbar

Statt: 17,95 €**

9,49 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Jens ist 14 geworden und darf zum letzten Mal ins sächsische Ferienlager Schneckenmühle fahren, dort kann man Skat spielen, Fußball und Tischtennis, muss allerdings auch auf Wanderungen gehen, in den Zoo oder nach Dresden fahren, und vor allem sind da die endlosen Nächte mit Quatsch und Gesprächen über Mädchen. Nur Tanzen in der abendlichen Disko, das kommt nicht infrage, zum Tanzen ist Jens zu schüchtern. Nach einem Ausflug wird Jens krank und kommt auf die Krankenstation. Da taucht Peggy bei ihm auf, die von der Gruppe gehänselt wird, und bittet ihn, ihr Essen zu bringen, sie würde...

Jens ist 14 geworden und darf zum letzten Mal ins sächsische Ferienlager Schneckenmühle fahren, dort kann man Skat spielen, Fußball und Tischtennis, muss allerdings auch auf Wanderungen gehen, in den Zoo oder nach Dresden fahren, und vor allem sind da die endlosen Nächte mit Quatsch und Gesprächen über Mädchen. Nur Tanzen in der abendlichen Disko, das kommt nicht infrage, zum Tanzen ist Jens zu schüchtern. Nach einem Ausflug wird Jens krank und kommt auf die Krankenstation. Da taucht Peggy bei ihm auf, die von der Gruppe gehänselt wird, und bittet ihn, ihr Essen zu bringen, sie würde sich von nun an verstecken. Aber dann wird sie im Lager vermisst und die Polizei wird eingeschaltet. Die Sache spitzt sich zu, auch zwischen Jens und Peggy. Es ist der Sommer 1989 in der DDR ¿ und nicht nur den Jugendlichen stehen große Veränderungen bevor. Jochen Schmidts neuer Roman, mit großer Wärme, Detailfreude und Komik erzählt, berichtet von Zeiten des Umbruchs, hinreißend und anrührend ¿ beste Unterhaltung!

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.