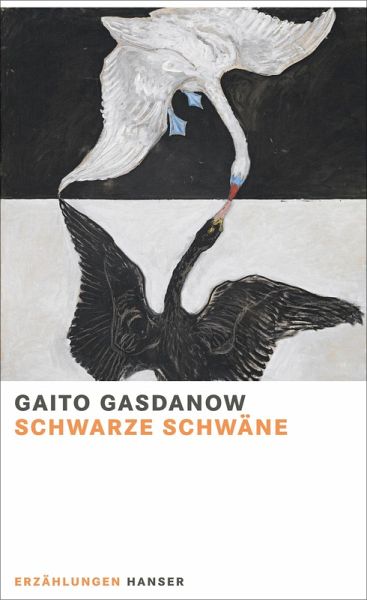

Schwarze Schwäne (eBook, ePUB)

Erzählungen

Übersetzer: Tietze, Rosemarie

Versandkostenfrei!

Sofort per Download lieferbar

Statt: 24,00 €**

13,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Gaito Gasdanows Romane wurden von der Kritik als Sternstunde der Literaturgeschichte gefeiert - nun erscheinen erstmals seine besten Erzählungen auf Deutsch. Genossin Brack hätte "vor unserer Zeit und in anderer historischer Umgebung zur Welt kommen müssen" und der Exilrusse Pawlow beschließt, "sich genau am fünfundzwanzigsten August im Bois de Boulogne zu erschießen. "Schwarze Schwäne" vereint Gaito Gasdanows beste Erzählungen und spannt den Bogen von der vorrevolutionären Zeit über die Sowjetepoche bis ins französische Exil. Wie in den Romanen liegen auch in den Erzählungen Leben...

Gaito Gasdanows Romane wurden von der Kritik als Sternstunde der Literaturgeschichte gefeiert - nun erscheinen erstmals seine besten Erzählungen auf Deutsch. Genossin Brack hätte "vor unserer Zeit und in anderer historischer Umgebung zur Welt kommen müssen" und der Exilrusse Pawlow beschließt, "sich genau am fünfundzwanzigsten August im Bois de Boulogne zu erschießen. "Schwarze Schwäne" vereint Gaito Gasdanows beste Erzählungen und spannt den Bogen von der vorrevolutionären Zeit über die Sowjetepoche bis ins französische Exil. Wie in den Romanen liegen auch in den Erzählungen Lebensüberdruss und Gewalt ganz nah bei Schönheit und Verletzlichkeit. Und immer "versenkt man sich in einen Stil, dessen Makellosigkeit entwaffnend ist, und lernt Menschen kennen, für deren Seelenlandschaften man keine verlässlichen Karten mehr hat" (Die Zeit).

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, L ausgeliefert werden.