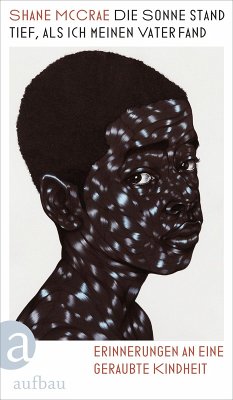

Selbstporträt in Schwarz und Weiß (eBook, ePUB)

Unlearning race

Übersetzer: Fehrmann, Dominik

Versandkostenfrei!

Sofort per Download lieferbar

Statt: 24,00 €**

17,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Eine Auseinandersetzung mit der Art und Weise, wie wir uns selbst sehen und definieren. »Selbstporträt in Schwarz und Weiß« ist die Geschichte einer amerikanischen Familie, die sich über mehrere Generationen hinweg verändert auf ihrer Suche nach dem, was es heißt schwarz zu sein, und dem, was als weiß angenommen wird. Thomas Chatterton Williams, der Sohn eines »schwarzen« Vaters aus dem abgehängten Süden, und einer »weißen« Mutter aus dem Westen, war sein ganzes Leben davon überzeugt, dass ein einziger Tropfen »schwarzen Bluts« einen Menschen schwarz macht. Das war so fundame...

Eine Auseinandersetzung mit der Art und Weise, wie wir uns selbst sehen und definieren. »Selbstporträt in Schwarz und Weiß« ist die Geschichte einer amerikanischen Familie, die sich über mehrere Generationen hinweg verändert auf ihrer Suche nach dem, was es heißt schwarz zu sein, und dem, was als weiß angenommen wird. Thomas Chatterton Williams, der Sohn eines »schwarzen« Vaters aus dem abgehängten Süden, und einer »weißen« Mutter aus dem Westen, war sein ganzes Leben davon überzeugt, dass ein einziger Tropfen »schwarzen Bluts« einen Menschen schwarz macht. Das war so fundamental für sein Selbstverständnis, dass er nie eine andere Überlegung zuließ. Aber die schockierende Erfahrung, der schwarze Vater zweier weißer Kinder geworden zu sein, erschütterte diesen Glauben. Es ist jedoch nicht so, dass er nun glaubte, nicht mehr schwarz zu sein oder dass seine Kinder weiß sind, sondern dass sich diese Kategorien von niemanden mehr angemessen erfassen lassen. Großartig geschrieben und darauf aus, die festgefahrenen Meinungen über race auf den Kopf zu stellen.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.