Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, I, LT, L, LR, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

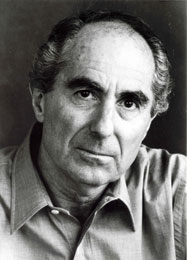

Die Kafka-Bellow Connection: Im Gespräch mit Schriftstellerkollegen findet Philip Roth zu sich selbst / Von Peter Demetz

Zu unserem Glück war Philip Roth in früheren Jahrzehnten, und vor dem Scheitern seiner Ehe mit der Schauspielerin Claire Bloom, noch nicht der Eigenbrötler von heute, der sich gern in sein Haus in den nördlichen Hügeln von Connecticut zurückzieht. Er liebte es, in die weite Welt zu reisen, nach New York, Paris, Jerusalem, Prag oder London, und über seine Bücher und die Sorgen seiner Kollegen zu reden, die auch die seinen waren. Sein erster Essayband, "Reading Myself and Others" (1975), noch deutlich egozentrisch, erschien vor fast dreißig Jahren, ehe er noch seine Meisterromane schrieb, "The American Novel" oder "Der menschliche Makel".

Der neue Band "Shop Talk - Ein Schriftsteller, seine Kollegen und ihr Werk" knüpft in seinen Interviews, Aufsätzen und Überlegungen chronologisch fugenlos an den jüngeren Essayband an, verrät aber eine neue weltliterarische Selbstsicherheit, geht gerne und weitherzig auf die Situation der Freunde ein, auch der neuen in Mitteleuropa, und beschäftigt sich (mit Ausnahme eines polemischen Briefwechsels mit Mary McCarthy) mit den eigenen Interessen auf indirekte Art, durch lenkende Fragen und diskrete Einwände. Roth will nicht aus seiner Rolle fallen, ein "Romancier eher als Jude" (das "eher" ist da von sehr fragiler Art).

Roth wird niemals vergessen, daß er als Enkel einer armen und gläubigen jüdischen Immigrantenfamilie in Newark, New Jersey, zur Welt und zu literarischem Bewußtsein kam, und seine Interviews mit Primo Levi, Isaac Bashevis Singer und Aharon Appelfeld erheben immer wieder die Frage nach Familie, Nachbarschaft, Assimilation und Sprache. Der Rationalist Levi will nicht dramatisieren, weder vor noch nach Auschwitz, spricht von zwei "Traditionen", welchen er als Italiener und Jude angehört, als einem "Reichtum" ohne Zwiespalt, und nicht allein für den Schriftsteller; und zweifelt nicht im geringsten an seiner ungebrochenen Loyalität zu seiner Familie und dem Betrieb, dem er zeitlebens als Chemiker und Manager angehörte.

Der sympathische Isaac Bashevis Singer nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn er von den assimilierten Juden in Polen spricht, und blickt - als immer noch jiddischer Autor in New York - ein wenig herablassend auf die Kollegen, die es vorgezogen haben, polnisch zu schreiben, "eben nichts Besonderes". Er behauptet standhaft, ein wahrer Schriftsteller könnte nur in seiner Muttersprache schreiben - hier und jetzt eine anachronistische Verallgemeinerung, die sein Kollege Aharon Appelfeld (wie Paul Celan in Czernowitz geboren, ebenfalls in einer Familie, in der vorzüglich Deutsch gesprochen wurde) prompt widerlegt, weil er das strenge Hebräische wählte, als er "mit vielen Zungen im Kopf und keiner Sprache" in Israel anlangte. In einem Zeitalter, in dem so viele Türken und Russen deutsch schreiben, so viele Nordafrikaner italienisch und so viele Pakistani und Serben englisch oder amerikanisch, darf Appelfeld schon zu einer zukünftigen Weltliteratur der selektiven Idiome zählen, die in den Vorstellungen der älteren Muttermilch-Romantiker noch nicht vorkommt.

Philip Roth hat schon als junger Universitätslehrer, in Philadelphia und an anderen Colleges, mit seinen Studenten Franz Kafka gelesen - lange bevor er selbst Kafka variierte (sein David Kepesh verwandelt sich in eine üppige weibliche Brust), eine neue Biographie für Kafka erfand (der schmächtige Prager als Überlebender und Hebräisch-Lehrer in New Jersey) oder, in den siebziger Jahren, in Prag selbst nach Kafkas Spuren suchte. Kafka kehrt immer wieder, vor allem im Dialog mit den Europäern, welche die getreue Kafka-Internationale bilden. Singer, der Kafka erst in den Vereinigten Staaten kennenlernte, wünscht sich eigentlich einen ganz anderen, einen jiddischen Verfasser "ernsthafterer" Romane, nicht soviel Parodie und Karikatur, die er Kafkas "Gefühl" zuschreibt, "keine Wurzeln zu haben". Appelfeld wieder bewundert Kafkas "Deutsch der Habsburgermonarchie", seine eigene Muttersprache, die er allerdings verworfen hat, und blickt, sozusagen durch die Sprache hindurch, auf Kafkas "objektiven Stil" (Handlung statt Interpretation) und fühlt sich geradezu erlöst durch die Entdeckung, "daß sich in seinem Werk hinter den Masken der Unbehaustheit und Heimatlosigkeit ein jüdischer Mensch verbarg, einer, "dessen Innerstes von Geistern heimgesucht und trostlos war".

Franz Kafka hat Roth nach Prag geführt, und es gibt keinen amerikanischen Schriftsteller, der über die Mitteleuropäer (immer mit Ausnahme der Deutschen) besser Bescheid wüßte als er. Das dankt er nicht zuletzt seinen Reiseführern Ivan Klíma und Milan Kundera, und mit ihnen findet er sich inmitten der Konflikte jener Umbruchszeit wieder, an deren Ende Václav Havel, den Roth einen "spielerischen Denker" nennt, ins Prager Schloß einzog - als echter Nachfolger Masaryks, der es einst in der Affäre des fälschlich angeklagten "Ritualmörders" Hilsner wagte, seinen Ruf aufs Spiel zu setzen. (Ein typographischer Fehler des nichtsahnenden amerikanischen Setzers, der Hilsner in "Hossner" verwandelte, ist leider auch in den deutschen Text eingegangen, aber Klíma irrt gewiß, wenn er glaubt, daß der fleißige Masaryk, der gegen die Justizmaschinerie protestierte, besondere Sympathien für den vagabundierenden Taugenichts Hilsner gehegt hätte.) Klíma ist aber der richtige Mann, der Roth über die Erfahrungen der Dissidenten aufklären darf, die hochentwickelte tschechische Samisdat-Kultur, die Prager Allergien gegen den allzu französierenden Kundera (auch die) und die fruchtbare Erinnerung an Kafka als Schriftsteller einer exemplarischen "Redlichkeit" und "Wahrhaftigkeit".

Roth will aber ganz genau wissen, was Klíma als Jude (er wurde als Kind nach Theresienstadt deportiert) über die Prager jüdische Literatur zu sagen hat, und Klíma gesteht offen, daß von jener Zeit der "wunderbaren Vermengungen", die auch eine Epoche des rabiaten Antisemitismus war, wenig blieb, es sei denn ein gesteigerter Sinn für Recht und Unrecht in der Empfindsamkeit der Betroffenen, und das wäre das Geringste nicht. Mit Klíma darf Roth in die Geschichte schweifen, anders als mit Milan Kundera. Dieser spricht am liebsten über seine eigene Arbeit, lokalisiert Böhmen mit Recht in Mitteleuropa, nicht im Schatten Rußlands, denn es hat von Anfang an am "großen Abenteuer der westlichen Zivilisation teilgenommen", und definiert die Theorie seiner postmodern lockeren Romane mit dem Hinweis auf Rabelais, Diderot, Sterne und Musil (wir schreiben das Jahr 1980, und erst in den kommenden Jahren wird sich Kundera immer überzeugter auf Hermann Broch berufen, den er dann, wetterwendisch, ganz vergißt).

Im Finale seines Buches, das so viele prinzipielle Fragen über entscheidende Interessen der Gegenwartsliteratur aufwirft, kehrt Roth ganz zur eigenen Sache zurück und bekennt ohne Zurückhaltung, wen er sich von den Älteren der jüdisch-amerikanischen Literatur zum Vorbild, ja zu seinem "Kolumbus" gewählt hat. Nicht den melancholischen Bernard Malamud, dem er nachtrauert, auch nicht die "Malamudianer", die in Amerika scheitern wie einst im Schtetl, nicht seine merkwürdige Immigrantensprache, "wie ein Haufen zerbrochener Wortknochen". Roth rühmt Saul Bellow, jedes einzelne Buch in einem scharfsinnigen Kommentar, um seiner Vielfalt willen, seiner grenzenlosen Vitalität, in welcher das Tragische, Skurrile, Komische und Libidinöse miteinander wirken. Augie March, einer der Helden Bellows, geht Amerika im "Freistil" an, und es gibt kein anderes Wort, mit dem Roth selber seine erregenden, witzigen und unwiderstehlichen Meisterromane treffender hätte charakterisieren können.

Philip Roth: "Shop Talk". Ein Schriftsteller, seine Kollegen und ihr Werk. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Bernhard Robben. Hanser Verlag, München 2004. 205 S., geb., 17,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main