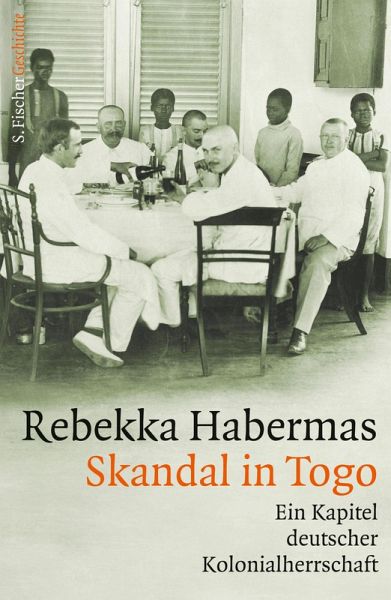

Skandal in Togo (eBook, ePUB)

Ein Kapitel deutscher Kolonialherrschaft

Sofort per Download lieferbar

Statt: 25,00 €**

14,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Das wahre Gesicht des deutschen Kolonialismus: Im neuen Buch >Skandal in Togo. Ein Kapitel deutscher Kolonialisierung< der renommierten Historikerin Rebekka Habermas geht es um koloniale Sehnsüchte, fragile Macht und Gewalt. Im Mittelpunkt steht ein Skandal, der sogar den Reichstag im fernen Berlin auf den Plan rief: 1900 soll der Kolonialbeamte Geo Schmidt eine junge Afrikanerin vergewaltigt haben. Doch solche Übergriffe waren in den Kolonien nahezu alltäglich, warum also die Aufregung? Hier erfahren wir, worum es wirklich ging: Der Kolonialbeamte, eigentlich der mächtigste Mann vor Ort, ...

Das wahre Gesicht des deutschen Kolonialismus: Im neuen Buch >Skandal in Togo. Ein Kapitel deutscher Kolonialisierung< der renommierten Historikerin Rebekka Habermas geht es um koloniale Sehnsüchte, fragile Macht und Gewalt. Im Mittelpunkt steht ein Skandal, der sogar den Reichstag im fernen Berlin auf den Plan rief: 1900 soll der Kolonialbeamte Geo Schmidt eine junge Afrikanerin vergewaltigt haben. Doch solche Übergriffe waren in den Kolonien nahezu alltäglich, warum also die Aufregung? Hier erfahren wir, worum es wirklich ging: Der Kolonialbeamte, eigentlich der mächtigste Mann vor Ort, rang nicht nur mit der afrikanischen Bevölkerung. In Togo waren auch christliche Missionare tätig, die vor allem Gottes Wort verbreiten wollten und ihre Bemühungen durch Geo Schmidt gefährdet sahen. Ihre unzähligen Briefe nach Berlin, in denen sie Schmidts Treiben schildern, sind beredte Zeugnisse eines grundlegenden Konflikts im kolonialen Raum. Und sie führten dazu, dass im Berliner Reichstag Abgeordnete wetterten, die Mission der Zivilisierung in Afrika werde durch brutale Kolonialbeamte gefährdet. Lebendig schildert Rebekka Habermas die Beziehungen, Interessen und Motive der Beteiligten, den Rassismus und Alltag vor Ort und die kolonialen Echos, die der Skandal in der Gesellschaft des deutschen Kaiserreichs hervorrief. Damit bietet sie neue, erstaunliche Einblicke - eine glänzend erzählte Mikrogeschichte des Kolonialismus und ein wichtiger Beitrag zur Kolonialgeschichte.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.