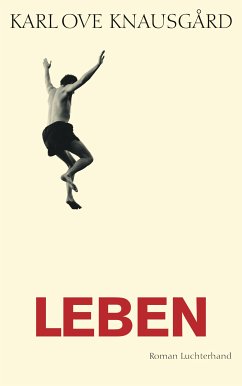

Spielen / Min Kamp Bd.3 (eBook, ePUB)

Roman

Übersetzer: Berf, Paul

Versandkostenfrei!

Sofort per Download lieferbar

Statt: 22,99 €**

10,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

So selbstvergessen, so selbstverloren gelingt es nur in der Kindheit - das Spielen. Karl Ove Knausgård beleuchtet eine Zeit, in der Leben gleichbedeutend ist mit Entdecken, Fürchten, Wundern. Er erzählt vom Erwachsenwerden eines Kindes, das in seinen Nöten und Höhenflügen exemplarisch ist."Spielen", nach "Sterben" und "Lieben" der dritte Teil seines großen autobiographischen Projektes, beschreibt eine Welt, in der Kinder und Erwachsene parallele Leben führen, die sich nur selten begegnen. Eine Welt, in der hinter jeder Ecke dunkle Dämonen lauern, die aber auch die Verheißung auf aufg...

So selbstvergessen, so selbstverloren gelingt es nur in der Kindheit - das Spielen. Karl Ove Knausgård beleuchtet eine Zeit, in der Leben gleichbedeutend ist mit Entdecken, Fürchten, Wundern. Er erzählt vom Erwachsenwerden eines Kindes, das in seinen Nöten und Höhenflügen exemplarisch ist.

"Spielen", nach "Sterben" und "Lieben" der dritte Teil seines großen autobiographischen Projektes, beschreibt eine Welt, in der Kinder und Erwachsene parallele Leben führen, die sich nur selten begegnen. Eine Welt, in der hinter jeder Ecke dunkle Dämonen lauern, die aber auch die Verheißung auf aufgregende neue Welten in sich birgt.

"Spielen", nach "Sterben" und "Lieben" der dritte Teil seines großen autobiographischen Projektes, beschreibt eine Welt, in der Kinder und Erwachsene parallele Leben führen, die sich nur selten begegnen. Eine Welt, in der hinter jeder Ecke dunkle Dämonen lauern, die aber auch die Verheißung auf aufgregende neue Welten in sich birgt.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Entdecke weitere interessante Produkte

Stöbere durch unsere vielfältigen Angebote