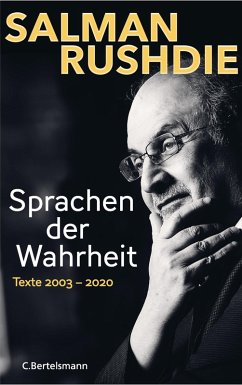

»Salman Rushdie ist ein phantastischer Erzähler und einer der besten lebenden Essayisten.« Arno Widmann Leben und Schreiben, Wirklichkeit und Fantasie sind bei kaum einem Autor so eng, so schicksalhaft miteinander verknüpft wie bei Salman Rushdie. Ob in seinem Weltbestseller »Mitternachtskinder«, in seinem jüngsten, hochgelobten Roman »Quichotte« oder in den vielzähligen Essays, die er über die Jahre vorgelegt hat - in jeder Zeile steckt er selbst: seine Suche nach einer allgemeingültigen Sprache, sein Glaube an die Kraft des Erzählens, seine Erfahrung als Verfolgter und Emigrant und damit verbunden seine radikale Absage an Unterdrückung und Diskriminierung. Das zeigen alle seine Werke eindrücklich. Klug und differenziert beleuchtet Rushdie in seinen Essays, Glossen und Reden die aktuelle Weltpolitik von Osama bin Laden bis Donald Trump, gibt Einblick in seine Ideenwelt und sein künstlerisches Schaffen. Gerade in seinen brillanten Literaturkritiken wird deutlich, wer ihn inspiriert: Shakespeare, Borges, auch sein Freund Harold Pinter.

Die in »Sprachen der Wahrheit« erstmals versammelten und zum Teil bisher unveröffentlichten Texte aus den vergangenen zwei Jahrzehnten veranschaulichen, wie ernst Salman Rushdie seine Verantwortung als Weltautor nimmt. So sind seine geistreichen Schriften immer auch ein Plädoyer für das vielstimmige Miteinander der Kulturen.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.