Superbusen (eBook, ePUB)

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

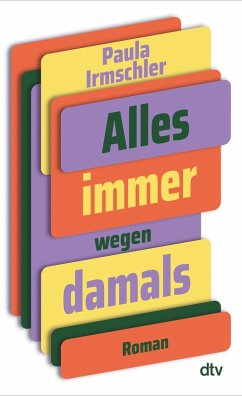

»Paula Irmschler lesen ist wie Saufen mit der besten Freundin, aber ohne Kater. Magisch.« Margarete Stokowski Gisela zieht nach Chemnitz, um neu anzufangen. Die Stadt ist für die Anfang zwanzigjährige ein Versprechen. Endlich studieren, sich finden, weg von der Familie und all den anderen Menschen, die sie nicht versteht und die sie nicht verstehen. Ihren Körper und ihre Gedanken aber nimmt sie mit. Doch in Chemnitz gibt es die Freundinnen, die die Welt nicht so akzeptieren wollen wie sie ist. Zusammen gehen sie auf Demonstrationen, betrinken sich, versuchen, über die Runden zu kommen un...

»Paula Irmschler lesen ist wie Saufen mit der besten Freundin, aber ohne Kater. Magisch.« Margarete Stokowski Gisela zieht nach Chemnitz, um neu anzufangen. Die Stadt ist für die Anfang zwanzigjährige ein Versprechen. Endlich studieren, sich finden, weg von der Familie und all den anderen Menschen, die sie nicht versteht und die sie nicht verstehen. Ihren Körper und ihre Gedanken aber nimmt sie mit. Doch in Chemnitz gibt es die Freundinnen, die die Welt nicht so akzeptieren wollen wie sie ist. Zusammen gehen sie auf Demonstrationen, betrinken sich, versuchen, über die Runden zu kommen und gründen eine Band: Superbusen. Bei ihren Konzerten entdecken sie das erste Mal das Konstrukt Ost und West, was sie als Frauen zusammenhält und trennt und die Macht der Musik. Mit Witz und Präzision erzählt Paula Irmschler in ihrem Romandebüt davon, was es bedeutet, sich von der eigenen Geschichte abzunabeln. Von der Verwundbarkeit des eigenen Körpers, von der Liebe, von Zuhause, von Lebensplänen, die häufig nur aus Warten bestehen, von der Kraft von Freundschaften. Und vor allem erzählt sie eine andere Geschichte von Chemnitz, eine Stadt, die wir so ganz anders kennen. In diesem Buch ist Chemnitz ein Sehnsuchtsort. Mutig, einzigartig, fantastisch. »Superbusen ist der Poproman, den man nicht mehr für möglich gehalten hatte. Referenzreich, entertaining und wahrhaftig.« Linus Volkmann

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.