Tage- und Notizbücher (eBook, ePUB)

Sofort per Download lieferbar

Statt: 32,00 €**

27,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

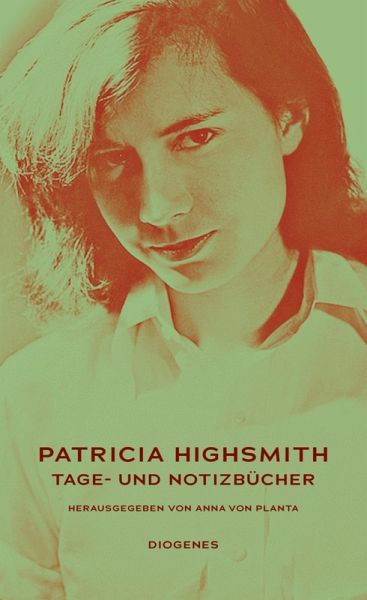

Soviel Patricia Highsmith geschrieben hat, eines hat sie immer ausgeklammert: sich selbst. Deshalb war es eine Sensation, als nach ihrem Tod 1995 in ihrem Wäscheschrank 18 Tage- und 38 Notizbücher gefunden wurden, die sie nahtlos seit ihrer College-Zeit geführt hatte. Eine Frau, die um die halbe Welt reiste, mindestens zwei Leben gleichzeitig führte und aus einer kühlen Halbdistanz psychologische Romane über elementare Themen schrieb wie Liebe, Fremdsein und Mord.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.