Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.

Bloß kein Tamtam: Der große Verleger Michael Krüger hört zum Jahresende bei Hanser auf. Vorher schenkt er uns "Umstellung der Zeit" - einen Band mit wunderbaren Gedankengedichten. Und er erfindet ein neues lyrisches Genre.

Umstellung der Zeit"? Wer Michael Krüger als Chef des Hauses Hanser kennt, das er in den fünfundvierzig Jahren seiner Tätigkeit zum führenden belletristischen Verlag in Deutschland gemacht hat, könnte den Titel seines neuen Gedichtbandes zunächst als einen nicht einmal sehr versteckten Hinweis auf seinen bevorstehenden Abschied vom Verlagsgeschäft lesen: Zum Ende des Jahres übergibt Michael Krüger, der am Montag siebzig Jahre alt wird, die Leitung des Verlags an Jo Lendle. Er selbst wird sich verstärkt dem Amt des Präsidenten der Bayerischen Akademie der Schönen Künste zuwenden, das man ihm kürzlich übertragen hat. Eine "Umstellung der Zeit" also gleich in mehrfacher Hinsicht, könnte man meinen: Umstellung vom Berufsleben auf das Rentnerdasein, eine neue Zeiteinteilung, eine Konzentration auf künftige Aufgaben.

Ganz falsch kombiniert? Oder doch nicht so ganz verkehrt gemutmaßt? Das kurze Gedicht "Kein Haiku", aus dem der Titel von Michael Krügers neuem Gedichtband stammt, geht so:

Eine tote Amsel

vor meinem Fenster.

Ich warte eine Stunde

auf die Umstellung

der Zeit.

Gemeint ist also die Zeitumstellung, die zur effektiveren Nutzung des Tageslichts eingerichtet wurde. Wenn man den genauen Zeitpunkt dieser Umstellung abpasst, kann man erleben, wie eine Stunde verlorengeht (Sommerzeit) oder wie sie sich verdoppelt (Winterzeit). Für die "tote Amsel / vor meinem Fenster" ist diese Zeitumstellung irrelevant - Tote haben keine Zeit -, nicht jedoch für das Ich dieses Gedichts. Es leistet sich angesichts des Todes der Amsel vor seinem Fenster den Luxus, eine ganze Stunde seiner Lebenszeit aufs Warten darauf zu verwenden, dass sich die Zeit verflüchtigt oder wiederkehrt, verschwindet oder bleibt.

Man muss kein angehender Pensionär sein, um sich Gedanken dieser Art über die Zeit zu machen. Aber es überrascht denn doch, dass sie ausgerechnet den Michael Krüger beschäftigen, den wir als rast- und ruhelosen Bücherherrn zu kennen glauben, Tag und Nacht befasst mit Lektüre, mit den Herausforderungen des digitalen Zeitalters, der Buchpreisbindung, des Urheberrechts, der Konzentration im Verlagswesen und im Buchhandel, wenn er nicht gerade weltweit an Jurysitzungen teilnimmt, Preis-, Jubiläums- und Gedenkreden vorbereitet und vorträgt, Buchmessen und Ausstellungen eröffnet, Bücher herausgibt, Vor- und Nachworte verfasst, die Zeitschrift "Akzente" redigiert, Konferenzen, Vorlesungen hält - woher, um alles in der Welt, nimmt dieser Mensch bloß die Zeit, über die Zeit nachzudenken und Gedichte zu schreiben über Amseln und Ameisen, über Äpfel und Birken, Krähen, Lupinen und über den Sand im Negev, "der meine Spur nicht halten kann".

Sollte der Sand das denn tun? "In jeder Fußspur lauert der Abschied", heißt es einmal. Michael Krügers neuer Gedichtband entfaltet, unumwunden gesagt, ein einziges hinreißendes Abschiedsszenario aus exakt hundert Gedichten: Es gibt kein großes Tamtam beim Abschied, aber doch eine entschiedene Trennung, einen letzten Schnitt, ausgeführt sogar mit der bedeutungsvollen Sense: "Die Möglichkeiten, Abschied zu nehmen, / werden geringer, also muß das Gras / dran glauben, das unbekümmerte Gras? / dieser Schnitt wird sich nicht wiederholen", liest man da oder anlässlich des Todes einer Birke, die am Pilz und am Schwamm eingeht: "So stelle ich mir den Abschied vor, / die kleinen Untergänge vor der Zeit".

Auch die Amsel "vor meinem Fenster" aus dem erwähnten Gedicht "Kein Haiku" dürfte, ihr selbst unbewusst, "vor der Zeit" gestorben sein. Ein zweites Gedicht, "Die Amsel", beschreibt die näheren Umstände ihres Untergangs: Sie prallt gegen das Fenster und fällt tot hin. "Was kann ich tun?" "Ihr Totenhemd (. . .) ist jetzt befleckt. / Auch das Papier, auf dem ich klären wollte, / wer ich bin, hat sich nun eingeschwärzt / und liegt, in Leichenstarre, vor mir, / nicht zu gebrauchen für ein Liebeslied." Das könnte so etwas wie eine Antwort auf Nora Bossongs Gedicht "Leichtes Gefieder" sein, in dem der tödliche Anprall des Vogels (bei ihr ist es eine Krähe) gegen das Fenster ebenfalls zu einer Absage an das Liebeslied führt.

Veritable Liebeslieder, innig und vielleicht gar noch gereimt, finden sich in Michael Krügers Gedichtband nicht. Er schreibt Gedankengedichte in verständlicher, gebildeter Sprache, anstrengungslos, locker gefügt, leicht hingesagt, wie es scheint; sie verzichten auf den Reim, auf artistische Spielereien und auf Buchstabenakrobatik, sogar die Strophenbildung ist selten; "bis an den Rand gefüllt mit Zweifel", wenden sie sich dem Fragwürdigen und Unbegreiflichen zu, sagen beiläufig Abgründiges und münden nicht selten pointiert in Widersprüche oder Ausweglosigkeiten ein. So beispielsweise in dem Gedicht "Überholt": "Es ist beruhigend, in alten Büchern zu blättern, / die längst überholt sind. Novalis, Hamann, nur so, / ohne tiefere Absicht. Als es noch Tinte gab. / Als man noch etwas vom Leben wollte" - so desillusioniert setzt dieses Gedicht ein, und es schließt, während aus dem Radio die mächtige Musik Gustav Mahlers erklingt: "Ich höre den Grillen zu, / die Mahler zu schätzen wissen. Eine ewige Wiederkehr / in anderer Form, / unverständlich und ganz klar."

Die sogenannte "Natur" nimmt einen überraschend hohen Stellenwert ein in den Gedichten Michael Krügers, den man sich doch eher als einen Schreibtischmenschen vorstellt: mit einem Gedicht über seinen Schreibtisch in Allmannshausen setzt der Gedichtband ein. Er sitzt am Schreibtisch vorm Fenster oder auf der Terrasse, geht spazieren oder radelt in die nähere Umgebung und erfährt die Naturphänomene als seine Gesprächs- und Lebenspartner. Mit menschlichen Empfindungen ausgestattet, denken sie mit: Der Stein lässt sich nicht aus der Fassung bringen, die Birken lachen, die Blätter weinen, der Bussard schreibt sogar mit. Die Naturdinge werden nicht angewispert oder angeraunt; sie sind agil, emotional beteiligt am Denkprozess der Gedichte. Was in der Natur zu sehen ist, gibt kaum Begeisterndes zu denken, weil es in den Kanon der eigenen Vergänglichkeit eingefügt wird. Aber einen ausschließlich autochthonen "Naturlyriker" wird man Krüger dennoch nicht nennen wollen; er präsentiert sich in seinem neuen Gedichtband ebenso als ein Großstadtdichter, ein lyrischer Weltreisender, ein begnadeter Porträtist und gelegentlich sogar als ein still Meditierender.

Unaufgeregt spricht er, mit fester Stimme, weder resignativ noch larmoyant, auch nicht "tapfer", sondern ruhig, gelassen. Sentimentalitäten lässt er gar nicht erst aufkommen, auch dort nicht, wo Erinnerungen an die Kindheit und Schulzeit wachgerufen werden. Ein Anflug von Melancholie, schnell ironisch gebrochen, legt sich über die Verse, denen jeder enthusiastische Überschwang fremd ist. Liebevolle Bewunderung findet sich allenfalls für das traditionelle Linsengericht der Drenka Willen in New York, für Experten der Insekten, der Gräser, des menschlichen Gehirns oder - und dies vor allem - für die lebenden oder verstorbenen Freunde (meist Autoren des Hanser Verlags), denen er Gedichte widmet: er wünscht dem Freund Peter Handke zum 70. Geburtstag augenzwinkernd, halb ironisch und halb bedeutungsvoll, "das Buch mit den leeren Seiten", er träumt sich Claude Simon an die Seite, erinnert sich an eine venezianische Begegnung mit Czeslaw Milosz, begleitet Botho Strauß durch die Uckermark und "würde gern Born wiedersehen", den Dichter der "hohen hellen Lieder", "der hier geschlafen hat, / in diesem Bett, in diesem Hotel".

Mit seinen Hotelgedichten etabliert Krüger - Raoul Schrott ist ihm mit seinem Gedichtband "Hotels" vorangegangen - ein neues lyrisches Genre. Wo der Reisende Station macht, da findet er Unterkünfte für Verstorbene vor. "Nur Tote wohnen hier. (. . .) Man darf kein Gepäck haben, / wenn man hier einziehen will. Sogar Bücher sind verboten", heißt es über ein Hotel bei Erfurt. In einem Hotel in Russland gibt es "Kein warmes Wasser, dafür / ein selbstsüchtiges Licht, / in dem nur Tote lesen können", und ganz New York wird zu einer "Stadt, in der / nur Tote leben".

Michael Krügers jüngster Gedichtband verfährt bei aller zur Schau getragenen Nonchalance kompromissloser und radikaler als seine Vorgänger. Was immer Krüger in seinen Gedichten zur Sprache bringt, gerät in das Magnetfeld des Endes und des Abschieds; es gibt ihm zu denken über Gott und die Welt, allerdings, zum Glück, mehr über die Welt als über Gott, der sich ganz am Ende des Gedichtbandes sympathetisch bemerkbar macht: "Alles zittert. / Und Gott zittert auch." Ja, wovor zittert er denn? Doch wohl vor dem, was nach dem Ende kommt: "eine Welt" nämlich, "wo keiner / das Lebewohl mehr versteht", das Abschiedswort also. Vielleicht aber zittern Gott und die Welt auch nur vor Michael Krügers nächstem Buch "Das Testament", einem Roman, an dem er, wie man hört, zurzeit arbeitet.

WULF SEGEBRECHT

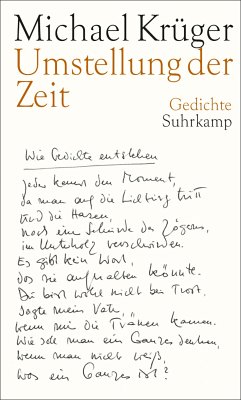

Michael Krüger: "Umstellung der Zeit". Gedichte.

Suhrkamp Verlag Berlin 2013. 122 S., geb., 18,95 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

© Perlentaucher Medien GmbH