Unser Leben in den Wäldern (eBook, ePUB)

Roman

Übersetzer: Heibert, Frank

Versandkostenfrei!

Sofort per Download lieferbar

Statt: 18,00 €**

15,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

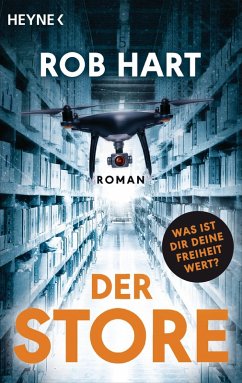

Unser Leben in den Wäldern führt uns in eine gar nicht so ferne Zukunft, wo wir es vermutlich ganz normal finden werden, dank implantierter Technik ständig "online" zu sein, smart vernetzt mit Wohnung, Verkehrsmitteln, Arbeit und den staatlichen Autoritäten. Was aber geschieht mit uns, wenn wir in einer Gesell- schaft leben, in welcher der technische Fortschritt und Turbo-Kapitalismus auf die Spitze getrieben sind? In der Klone uns als lebende Ersatzteillager für Organe dienen? In der Roboter den Großteil der Arbeit übernehmen? In der die Unter- scheidungslinie zwischen KI-Affen und Men...

Unser Leben in den Wäldern führt uns in eine gar nicht so ferne Zukunft, wo wir es vermutlich ganz normal finden werden, dank implantierter Technik ständig "online" zu sein, smart vernetzt mit Wohnung, Verkehrsmitteln, Arbeit und den staatlichen Autoritäten. Was aber geschieht mit uns, wenn wir in einer Gesell- schaft leben, in welcher der technische Fortschritt und Turbo-Kapitalismus auf die Spitze getrieben sind? In der Klone uns als lebende Ersatzteillager für Organe dienen? In der Roboter den Großteil der Arbeit übernehmen? In der die Unter- scheidungslinie zwischen KI-Affen und Menschen zu verschwinden droht? Die wenigen Rebellen, denen dämmert, was für eine Realität tatsächlich hinter dem System steckt, flüchten sich in die Offline-Welt der Wälder. Und dort schreibt Marie, ehemalige Psychiaterin, mit Bleistift und Papier ihre Aufzeichnungen: ein in aller Eile verfasster Bericht vom Leben, von der Liebe, vom langsamen Be- greifen einer fast undurchschaubaren U¿berwachungsdiktatur, wo eliminiert wird, wer - wie sie - zu viel fragt. Sie schreibt ins Ungewisse hinein, voller Hoffnung, irgendwer könnte irgendwann ihren Mahnruf lesen, der den letzten glühenden Funken freien menschlichen Willens bezeugt. Ein fulminanter Text, verzweifelt, wütend, geprägt von schwarzem Humor - aus einer Zukunft, die sich erschreckend logisch aus unserer Gegenwart speist.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.