Verfahren eingestellt (eBook, ePUB)

Roman

Übersetzer: Gschwend, Ragni Maria

Versandkostenfrei!

Sofort per Download lieferbar

Statt: 25,00 €**

12,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

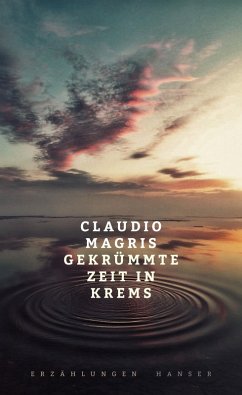

Für sein "Kriegsmuseum zum Zwecke des Friedens" sammelt ein Mann in Triest Kriegsgeräte aller Art. Sie erzählen die Geschichten derer, die damit getötet haben oder getötet wurden. Als Jahre später das Museum bei einem Brand zerstört wird, versucht Luisa, Tochter einer Jüdin und eines afroamerikanischen Leutnants, es zu rekonstruieren. Dabei wird nicht nur die Geschichte ihrer Vorfahren zwischen Diaspora und Sklaverei wieder lebendig, sondern auch die von San Sabba, dem einzigen Konzentrationslager Italiens. Doch die Kraft des Vergessens erscheint ungeheuer: die Verbrechen wurden vertus...

Für sein "Kriegsmuseum zum Zwecke des Friedens" sammelt ein Mann in Triest Kriegsgeräte aller Art. Sie erzählen die Geschichten derer, die damit getötet haben oder getötet wurden. Als Jahre später das Museum bei einem Brand zerstört wird, versucht Luisa, Tochter einer Jüdin und eines afroamerikanischen Leutnants, es zu rekonstruieren. Dabei wird nicht nur die Geschichte ihrer Vorfahren zwischen Diaspora und Sklaverei wieder lebendig, sondern auch die von San Sabba, dem einzigen Konzentrationslager Italiens. Doch die Kraft des Vergessens erscheint ungeheuer: die Verbrechen wurden vertuscht, die Verfahren eingestellt. Gestützt auf eine wahre Geschichte hat Claudio Magris ein gewaltiges Epos geschrieben.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, L ausgeliefert werden.