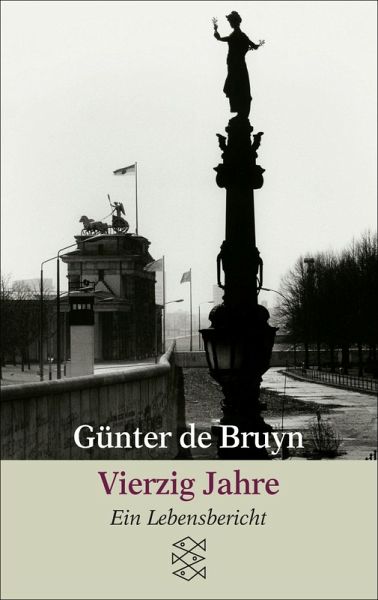

Vierzig Jahre (eBook, ePUB)

Ein Lebensbericht

Sofort per Download lieferbar

Statt: 17,00 €**

9,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Broschiertes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Günter de Bruyns große Autobiographie über das Leben in der DDR

Vierzig Jahre hat Günter de Bruyn in der DDR verbracht. So offen, so uneitel und gewissenhaft, wie dies bislang wohl noch nie geschah, berichtet er in diesem Buch vom Leben eines Bürgers in einem diktatorischen Staat.

Vierzig Jahre hat Günter de Bruyn in der DDR verbracht. So offen, so uneitel und gewissenhaft, wie dies bislang wohl noch nie geschah, berichtet er in diesem Buch vom Leben eines Bürgers in einem diktatorischen Staat.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.