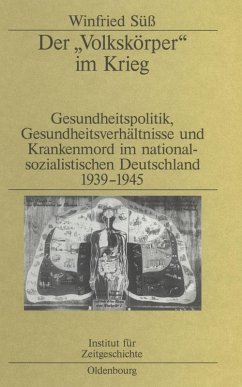

Vom "Volkskörper" zum Individuum (eBook, PDF)

Das Bundesministerium für Gesundheitswesen nach dem Nationalsozialismus

Versandkostenfrei!

Sofort per Download lieferbar

Statt: 36,00 €**

28,99 €

inkl. MwSt. und vom Verlag festgesetzt.

**Preis der gedruckten Ausgabe (Gebundenes Buch)

Alle Infos zum eBook verschenkenWeitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Gesundheitspolitik in der Demokratie: Das Bundesministerium für Gesundheitswesen in den 1960er und 1970er Jahren. Im Herbst 1961 - zwölf Jahre nach Entstehung der Bundesrepublik - wurde das Bundesministerium für Gesundheitswesen (BMGes) gegründet. Lutz Kreller und Franziska Kuschel untersuchen erstmals auf breiter Quellenbasis die Geschichte dieses "verspäteten" bundesdeutschen Gesundheitsressorts von den Anfängen bis Mitte der 1970er Jahre. Sie analysieren die Biografien leitender Beamtinnen und Beamten des BMGes und deren im Kaiserreich, in der Weimarer Republik und während des "Dritt...

Gesundheitspolitik in der Demokratie: Das Bundesministerium für Gesundheitswesen in den 1960er und 1970er Jahren. Im Herbst 1961 - zwölf Jahre nach Entstehung der Bundesrepublik - wurde das Bundesministerium für Gesundheitswesen (BMGes) gegründet. Lutz Kreller und Franziska Kuschel untersuchen erstmals auf breiter Quellenbasis die Geschichte dieses "verspäteten" bundesdeutschen Gesundheitsressorts von den Anfängen bis Mitte der 1970er Jahre. Sie analysieren die Biografien leitender Beamtinnen und Beamten des BMGes und deren im Kaiserreich, in der Weimarer Republik und während des "Dritten Reiches" geprägtes Selbstverständnis. Zudem zeigen Kreller und Kuschel den maßgeblichen Einfluss des BMGes bei der Gestaltung zentraler gesundheitspolitischer Themen der 1960er und 1970er Jahre auf: etwa der Reform des ärztlichen Standes- und Zulassungswesens, des Gesetzes zur freiwilligen eugenisch indizierten Sterilisation, der Krebsbekämpfung, der Nikotinprävention und dem Verbraucherschutz. Welche Rolle spielte dabei die Hypothek der Medizinverbrechen des Nationalsozialismus? Welche Faktoren bestimmten die Neuausrichtung der Bonner Gesundheitspolitik? Wie gestaltete sich der Entwicklungsprozess einer Gesundheitspolitik unter den Bedingungen der liberal-parlamentarischen Demokratie?

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.